„Das Land ist ja frei, und der Morgen tagt …!“ Wir füllten den kleinen VW-Polo mit lautem Jubel und mit Theodor Körners Lied von 1813. Wie dessen „wilde, verwegene Jagd“ kamen wir uns fast vor, kurz hinter jener Zonengrenze, die mein Leben lang eine Albtraumgrenze gewesen war. Jetzt, Anfang Januar 1990, durften wir visumfrei einreisen und kurvten über nasse Kopfsteinpflaster der F80 ostwärts.

In Leipzig ereignete sich an jenem Montag Geschichte. Meine Kinder sollten einst sagen können: „… und wir sind dabei gewesen.“ Dabei kannten sie das Land schon, in dem ihr Vater 37 Jahre zuvor geboren worden war. Grenze und Todesstreifen hatten uns nicht abschrecken können, unsere Verwandten zu besuchen.

Der Augustusplatz stand schon halbvoll. Damals hieß er Karl-Marx-Platz. Wir erklommen die Stufen der Oper, damit meine Kleinen über die Köpfe der Menge hinwegsehen konnten. Die Stimmung knisterte wie bereites Flügelrascheln eines Heuschreckenschwarmes, der gleich auffliegen will. Überall gespannte, frohe Mienen. Fahnen wurden über den Köpfen der Menge geschwenkt. „Wir sind das Volk!“ wurde lauter und lauter.

Die bis zu den gegenüber liegenden Häusern wogende Menge brach auf. Wir reihten uns ein. In breiter Front zogen 100 000 Menschen über den Georgiring nordwärts. Weinte ich Freudentränen? Lösten sich uralte Traumata? In meiner Kindheit hatten an einem Abend im Jahr auf den Fensterbrettern jeder Wohnung in der Moltkestaße in Köln Kerzen gebrannt. Sie erinnerten an unsere Brüder und Schwestern in der Ostzone, die dort eingesperrt und nicht frei waren. Meine 1955 geflüchteten Eltern erzählten oft und viel von ihnen. Ihre Erzählungen bildeten den festen Kern meiner kindlichen Vorstellung von der Welt: der Welt wie sie war, aber nicht der Welt, wie sie sein sollte.

Der Demonstrationszug erreichte schnell den Hauptbahnhof und bog nach links ab, wir mitten drin. Das größte Bahnhofsgebäude Deutschlands. Stumm grüßten uns seine steinernen Löwen und hielten das sächsische Wappen, als warteten sie treu darauf, bis die steinerne Wettiner-Krone wieder ergänzt sein würde. Die SED-Herrschaft drohte das ganze Land in eine verfallende, graue Einöde zu verwandeln. Wanderer zwischen beiden Welten waren wir zu lange gewesen. Wir pendelten jahrelang als Westbesucher zwischen dem bunten Westen und einem grauen Osten hin und her, dessen einzige Farbtupfer rote Fahnen und Banner an jeder Ecke waren. Grau war auch das Haus, in das meine Mutter mit mir 1955 hatte einziehen müssen, in jene schimmelige Wohnung mit Pilz an der Decke. Mein Vater, Parteisekretär, war als erster in den Westen abgehauen. So hatte die SED meiner Mutter die Neubauwohnung entzogen, die nur für privilegierte Genossen vorgesehen war.

Unverdrossen und frohgemut ließ unsere Montagsdemo den Bahnhof hinter sich und näherte sich dem Tröndlinring, heutigem Goerdelerring. Wenn eingeschüchterte Menschen ihre Angst verlieren und sich zu einer Menschenmasse zusammenfinden, wächst ihr Mut. Die Menge an Menschen gibt Sicherheit. Zum System des SED-Terrors hatte jahrzehntelang gehört, die Menschen zu vereinzeln. Allein saß man im blendenden Lampenschein den Verhörpersonen gegenüber. Die wußten sowieso meistens schon alles. Der totalitäre Staat säte Mißtrauen unter die Menschen. Jeder konnte nämlich ein Spitzel sein. Viele waren es tatsächlich. Die anderen flüchteten in die innere Einsamkeit.

Heute taten uns die Volkspolizisten am Straßenrand nichts. Am damaligen Friedrich-Engels-Platz bogen wir wieder links ab, um im Karree zum Rückweg einzuschwenken. An der Straßenecke des Neuen Rathauses wurde es leiser. „Da drin sitzt die Stasi!“, munkelte es. Jahre nach ihrer Flucht waren meine Eltern noch schweißgebadet nach Angstträumen aufgewacht. Ich wußte schon als kleiner Junge, wer der Feind war und wo er war. In kindlicher Empathie und Elternliebe hätte ich meine Eltern gern beschützt. Aber das allgegenwärtige Gefühl menschlicher Ohnmacht gegenüber der brutalen Allmacht des roten Systems reichte bis nach Köln und mir bis ins Kinderherz.

Ich atmete tief durch spottete innerlich der von den Stasifenstern auf die Demo gerichteten Fotoapparate. Vorbeiziehende Demonstranten zu fotografieren ist nun einmal das Hobby der Schergen kommunistischer Gewaltherrscher und ihrer geistigen Nachkommen bis heute. Inzwischen hatte ich selbst längst meine eigene Stasi-Akte, das konnte ich mir denken. Lesen durfte ich sie erst viel später. Meine Gedanken schweiften wieder in meine Kindheit. Auf der Straße vom Rudolfplatz zum Neumarkt in Köln hatte über einem Geschäft in roter Farbe eine Leuchtreklame ZPK geprangt. Meine Eltern faßten mich fester und rannten in einem ersten Impuls weg. ZPK hatte aber nichts mit dem ZK zu tun, dem Zentralkomittee der „Einheitspartei“ von KPD und SPD, sondern war nur eine harmlose Änderungsschneiderei.

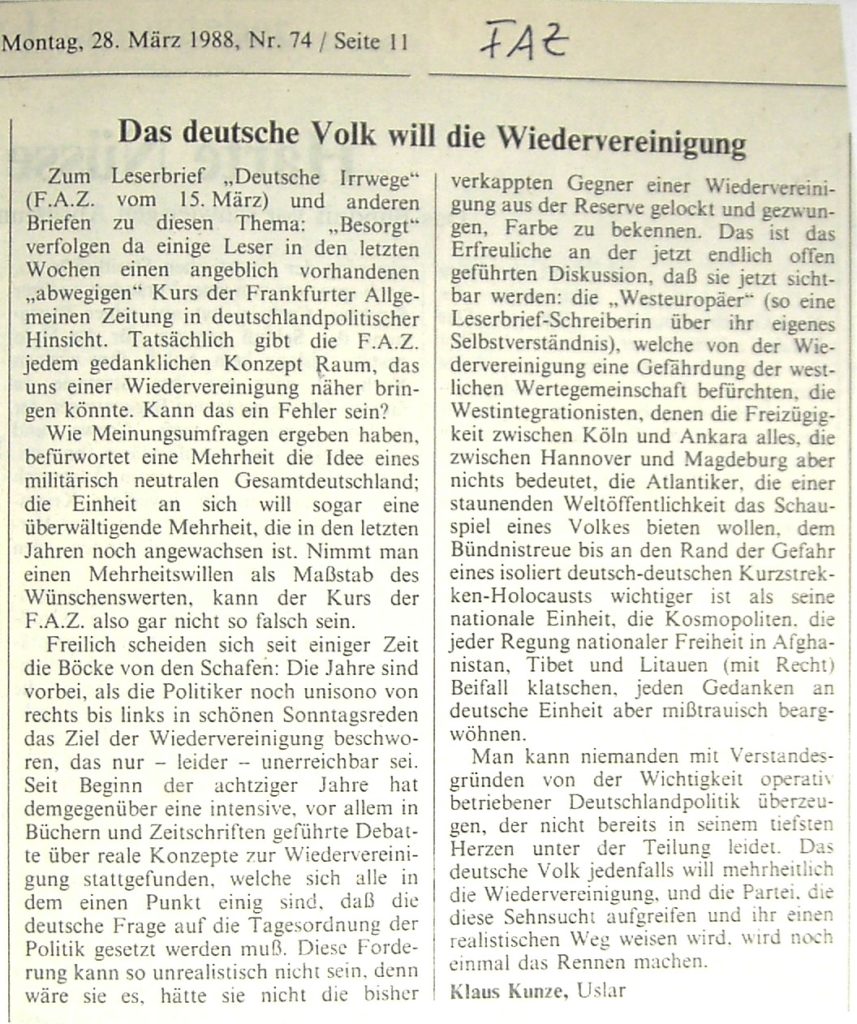

Alles Vergangenheit, vorbei. Sie lagert unauslöschlich in meinem Gedächtnis. Unter meinen Füßen aber lag jetzt wieder die Gegenwart. Wir näherten uns dem Ausgangspunkt der Demo. Die Zukunft würde die Wiedervereinigung dieser beiden Teile Deutschlands bringen. Das war unabwendbar und stand mir klar vor Augen. Am 28.3.1988 hatte ich in der FAZ geschrieben:

„Man kann niemanden mit Verstandesgründen von der Wichtígkeit operativ betriebener Deutschlandpolitik überzeugen, der nicht bereits in seinem tiefsten Herzen unter der Teilung leidet. Das deutsche Volk jedenfalls will mehrheitlich die Wiedervereinigung, und die Partei, die diese Sehnsucht aufgreifen und ihr einen realistischen Weg weisen, wird, wird noch einmal das Rennen machen.“

Das Opernhaus kam wieder in Sicht. Nach der Straßenecke am Rathaus ging es nur noch geradeaus. Gradlinig hatte ich einst gedacht, als ich 1974 in die CDU eingetreten war. Doch was ich fand, waren nur parteitaktische Winkelzüge. Als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung lernte ich meinen gleichaltrigen Parteinachwuchs kennen und war entsetzt. Vaterlandsliebe fand ich hier nicht, nur zynisches Karrieredenken. „Wiedervereinigung – wovon träumst du denn? Außerdem ist die westliche Wertgemeinschaft viel wichtiger.“

Ende 1989 sprang die CDU, ein Jahr nach meinem Leserbrief von 1988, im letzten Moment auf den fahrenden Zug auf. Helmut Kohl machte das Rennen. Er war Realpolitiker genug, zu erkennen: Der Zug der Befreiung würde von Ost nach West durchrollen, mit oder ohne die CDU. Also setzte er sich an die Spitze der Wiedervereinigung, für die seine Partei seit Jahren nur noch offizielle Phrasen und entnervtes Seufzen aufbrachte.

Die Spitze unserer Montagsdemo kam wieder vor dem Opernhaus an. Ich badete in der Masse gleich gesinnter, gleich fühlender, begeisterter und aufgekratzter Menschen. Die Menge sang unsere Nationalhymne. Wir sangen ergriffen mit. Der Schalk in meinem Nacken machte sich über mich und meine Gefühle weidlich lustig und neckte mich.

Wenn man im Westen zum kritischen Individualisten erzogen wurde und nach der Devise lebte: „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“, und wenn man zeitlebens gegen die ideologischen Anmutungen linken Druckes anschwimmen mußte, verliert man irgendwann seine Massentauglichkeit. Wenn die christlichen oder linksliberalen Schäfer ins Horn blasen, gibt es immer ein paar störrische Schafe, die beiseite traben.

So verlor ich auch im Augenblick des größten Triumphes nicht in trunkener Freude den Verstand. Ich würde ihn noch brauchen. Auf einen Wimpernschlag der Geschichte waren sie zwar wie gelähmt, die Kollektivierer, die Gleichmacher, die Unterdrücker der Freiheit. Sie würden in neuem Gewand wiederkehren, das Gift ihres Neides und Hasses aussäen, sie würden wieder täuschen, tricksen, spitzeln. Der tschekistische Ungeist lauerte nur auf bessere Zeiten. Er war nicht in die Flasche verbannt. In einem liberalen Staat gibt es keinen Korken, der sie dauerhaft verschließen könnte.

Geschenkte Freiheit muß sich jede Generation neu und selbst erkämpfen, sie geht sonst verloren. Verloren wie die Erinnerung an jenen Winter 1989 / 90 bald sein wird, in dem ihr Feuer doch so hoch loderte und kurzfristig einen hellen Schein auf ein unterdrücktes Land warf.

Klaus Kunze zum 9.11.2019

Schreibe einen Kommentar