Hören statt lesen (15 Minuten)

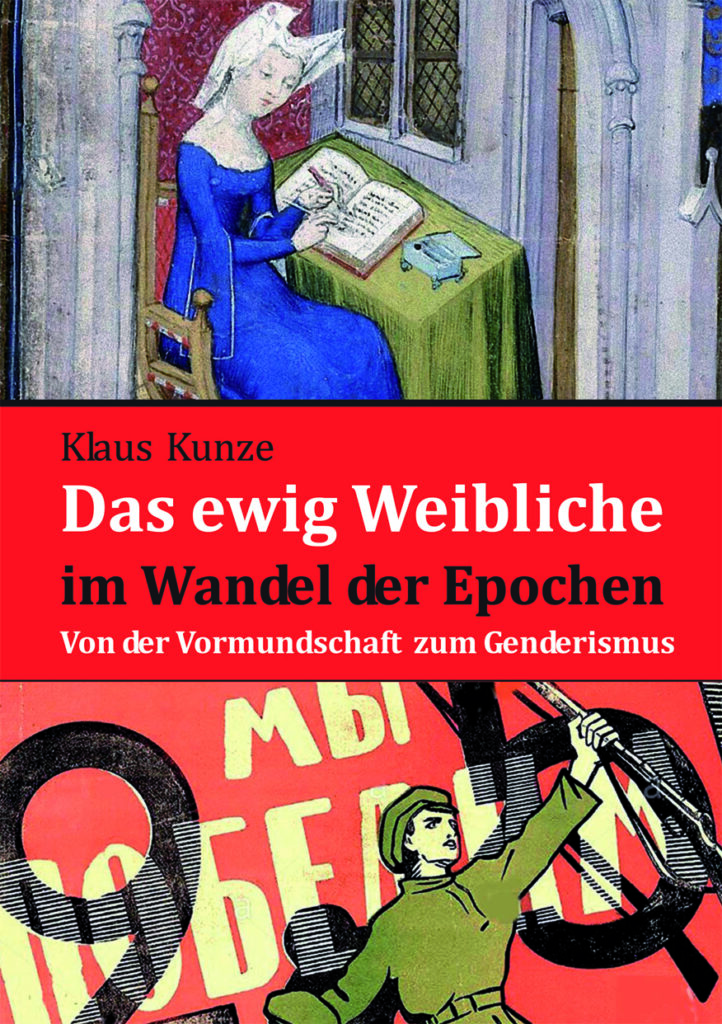

Am 5. Dezember fand in Godesberg der 105. Pressestammtisch statt, zu dem ich als Referent eingeladen war. Dem Konzept der Veranstaltungsreihe folgend mußte ich ein Thesenpapier mit 10 Thesen erstellen und begründen, das verlesen und danach diskutiert wurde. Sie können es hier nachlesen. Es folgt als Anhang zur Appetitanregung ein Kapitel aus meinem Buch „Das ewig Weibliche“, einer intellektuellen Kampfansage an das Ideologem des Genderismus, Weiblichkeit sei ein Konstrukt.

Thesenpapier

- 1. Es gab und gibt kein einheitliches Bild „der Frau“. Die pauschale Behauptung, „die Frauen“ seien „früher“ unterdrückt worden, ist eine Legende.

- 2. Schon die Vorstellung einer abstrakten „Frau als solcher“, vor allem in ihrer dialektischen Gegenüberstellung zum „Mann als solchem“, ist ein Ideologem, eine ideologische Fiktion.

- 3. Das jeweilige Frauenbild im Wandel der Epochen muß zwingend auch das jeweilige Selbstbild von Frauen einbeziehen. Verallgemeinernd läßt sich feststellen, daß Frauen immer ein starkes Bewußtsein ihrer Weiblichkeit hatten und diese bejahten.

In ihren Idealvorstellungen von Weiblichkeit wie auch im Alltag stimmten Männer und Frauen im wesentlichen überein. Ein generelles Gefühl, irgendwie unterdrückt zu sein, läßt sich bei Frauen historisch nicht feststellen. Selbst in der Zeit der Souffragetten des 20. Jahrhunderts zeigte diese Frauenrechtsbewegung einen allgemeinen Einstellungswandel der ganzen Bevölkerung an, an dem Männer genauso teilnahmen.

Am jeweiligen Bild, das eine Epoche sich von Frauen machte, waren Frauen selbst maßgeblich beteiligt. Als Mütter ihrer Kinder waren sie in erster Linie für die Weitergabe kultureller und geistiger Traditionen verantwortlich. Zu ihnen gehörten Leitbilder, Werte und Normen, was Weiblichkeit ausmacht und was Frauen von sich selbst erwarteten.

Vor dem modernen Egalitarismus richtete sich der gesellschaftliche Rang sowohl von Männern als auch von Frauen nach ihrem Geburtsstand, also Adliger, Bürger, Bauer und so weiter. Niemals hatte eine Frau spezifische Vorrechte oder wurde gar unterdrückt, nur weil sie eine Frau war.

- 4. Für Männer waren Frauen im allgemeinen, aber ihre Frau im besonderen, ein höchstrangiges Gut, das sie besitzen und behalten wollten und dem sie Liebe, Verehrung und Wertschätzung zollten.

Eine tiefgreifende Diskrepanz bestand schon immer zwischen der Betrachtung der Dinge, wie sie tatsächlich sind, und einer anderen Sichtweise, die nach einem Sinn hinter den Dingen fragt und die Realität mit einem Ideal vergleicht. Beim Vergleich mit den Dingen, wie sie sein sollten, schneiden die realen schlecht ab.

So schwankte das Bild, das die Menschen sich von den Frauen machte, in der Geschichte und änderte sich mit dem Zeitgeist, das heißt mit dem jeweils herrschenden Idealbild. Dieses Idealbild wiederum hatte immer auch einen engen Bezug zu den materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen der Epoche. Ohne diese objektiven Bedingungen ist der Wandel des Frauenbildes nicht zu begreifen.

Die Rollenerwartungen an Frauen änderten sich mit der faktischen Rolle, die Frauen jeweils spielen konnten. Jede herrschende Weltanschauung mußte die realen Lebensverhältnisse widerspiegeln, in sich aufnehmen, verarbeiten und in eine scheinbar objektive Weltdeutung integrieren. Solche Weltdeutungen sind kulturelle Leistungen. Menschen sind von Natur aus Kulturwesen und produzieren Ideologien.

- 5. Evolutionsbiologisch hängt der männliche Fortpflanzungserfolg davon ab, eine Frau dauerhaft an sich allein zu binden, um seiner Vaterschaft sicher zu sein, während der weibliche Fortpflanzungserfolg von der sozialen Anbindung eines Beschützers und Ernährers abhängt, der nicht zwingend Vater jedes ihrer Kinder sein muß.

- 6. Soweit wir historisch zurückblicken, lassen sich die zeitbedingten kulturellen, also auch rechtlichen und ideologischen Varianten der Geschlechterbeziehungen auf diesen soziobiologischen Imperativ zurückführen.

Kulturen errichten Systeme von Ideen, Werten, Normen, welche in letzter Konsequenz den genetischen Erhalt einer Population absichern. Das ist für den Bestand der Gesamtpopulation förderlich, weil sich jede Einzelperson über den Egoismus ihrer Gene und die Imperative der Arterhaltung durch Willensentscheidung hinwegsetzen kann. Das Leben in Gemeinschaften war immer überlebensnotwendig darauf angewiesen, den potenziellen Einzelegoismus durch ein kulturelles Normensystem zu kanalisieren und begrenzen. Auf grobe Verstöße kann ein Ausschluß aus der Gemeinschaft erfolgen.

Wir können also Natur und Kultur nur in ihrem Wechselspiel verstehen. Die Natur, das heißt die Biologie unserer Spezies, ist auf Verhaltensweisen angelegt, die der Arterhaltung dienen.

Die soziobiologische und demografische Forschung ergab, daß alle historischen kulturellen Überhöhungen und Normensystemen in ihren realen Auswirkungen auf eine Optimierung des nachhaltigen Fortpflanzungserfolges hinauslaufen. Wir verhalten uns kulturell im Großen und Ganzen so, als steuerten uns unsere Gene.

Tiere wie Schmetterlinge sind vollständig biologisch gesteuert. Das Weibchen weiß nichts von ihren Raupen, wenn es Eier legt. Weil Menschen dagegen biologisch nicht vollständig determiniert sind, sichern kulturelle Normen das Überleben der Population ab.

Hier liegt der Schlüssel für das in den historischen Epochen wechselnde Bild, das unsere Vorfahren sich von Frauen machten. Im allgemeinen galten die Ehefrau und der eigene Nachwuchs als höchstes, absolut schützenswertes und schutzbedürftiges Gut. Welche kulturellen Implikationen das dann konkret hatte, hing von den Rahmenbedingungen ab.

Dabei gibt es auch eine kulturelle Selektion: Größere Überlebenschancen hatten Kulturen, die genau die Voraussetzungen zu soziokulturellen Normen erhoben, die optimal viele Nachkommen sicherte. Faktisch ist der Nachwuchs zahlreicher und sicherer, wenn der Vater mit der Mutter zusammenlebt und Mutter und Kinder schützt. Auf kultureller Ebene heißt es dann mit wissendem Blick nach ganz oben: „Du sollst nicht ehebrechen!“ Nachweislich haben religiöse Bevölkerungen, etwa mit hohem katholischen Anteil, mehr Kinder als andere. Wo hingegen Ideologien wie der Liberalismus, der moderne Konstruktivismus und der aus ihm folgende Genderismus die Familien systematisch zerstören, sinkt die Geburtenrate.

- 7. Unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen kommen und vergehen universalistische Ideologien, die nicht auf realen Gegebenheiten fußen, sondern auf fabulierten Hirngespinsten.

- 8. So betrachtete jahrhundertelang die aristotelisch-christliche Lehre Frauen als kalte und feuchte, minder tüchtige Wesen, die in der Kirche den Mund zu halten hätten. Unter dem Einfluß dieser Ideologie durften Frauen etwa vom 16.-18. Jh. gewöhnlich nicht studieren, was vorher und nachher der Fall war.

In den letzten tausend Jahren gab es zwei Ideologien, die sich von realen Frauen, die man im Alltag erlebte, völlig loslösten, nämlich das Frauenbild bestimmter christlicher Stubengelehrter und das in den Genderismus mündende konstruktivische Weltbild.

Vorgängerin der 1388 gegründeten Universität Köln war die Kölner Klosterschule, an der theologischer Nachwuchs ausgebildet wurde. Das waren natürlich nur Männer, weil niemand zur Priesterin auszubilden war. Aus solchen Schulen, lateinisch scholae, ging die theologische Epoche der Scholastik hervor. Ihr bedeutendster Vertreter war Thomas von Aquin. Wie sein Lehrer Albertus Magnus verschmolz er bibilische Weisheiten wie die des Apostels Paulus, Frauen sollten in der Kirche den Mund halten, mit der Philosophie des Aristoteles. Dieser hatte die Grundelemente der Menschen für Luft, Erde, Wasser und Feuer gehalten. Die Männer seien aus Luft und Feuer, die Frauen aber aus Erde und Wasser geworden. Bis ins 18. Jahrhundert faselten humanistische Gelehrte von einem feuchten und kalten Wesen der Frau. Manche diskutierten ernsthaft darüber, ob diese überhaupt Menschen seien, jedenfalls geistig minderwertig.

Hier liegen die geistigen Wurzeln einer intellektualistischen Denktradition, die Frauen auch nur eine mindere Rechtsstellung einräumen wollten. Sie erfaßte aber nur einen verschwindend kleinen Prozentsatz von lateinisch schreibenden Stubengelehrten. 99% des Volkes dagegen lebte ganz fröhlich weiter sein reales Leben nach herkömmlichen Sitten und Bräuchen.

- 9. Heute ist es der moderne Konstruktivismus mit seinem Extrem, dem Genderismus, der alles genuin Weibliche dekonstruiert und zur Ansichtssache erklärt.

Eine ähnliche, auch rein intellektualistische Entwicklung vollzog sich in den letzten 150 Jahren. Ein neuer, analytisch-kombinatorischer Denkstil suchte alles in seine Grundlemente zu zerlegen, um aus ihnen jedes Beliebige neu zu konstruieren. Davon konnte das gesellschaftliche Leben nicht unberührt bleiben. Man zerlegte nach und nach die früher als substanziell empfundenen Strukturen in ihre Einzelelemente. Diese Grundelemente des gesellschaftlichen Lebens waren bis in die bürgerliche Zeit die Einzelpersönlichkeit, die Familie und ihr Stand gewesen. Ein Adliger sei etwas substanziell anderes als ein Tagelöhner, war dem modernen Denken aber nicht mehr vermittelbar. Folgerichtig atomisierte man die Gesellschaft und zerlegte sie in ihre Grundbausteine, die einzelnen Personen. Einzelne Menschen, die als einzelne Menschen gleich sind – das ist bereits, wenn man alle Implikationen bedenkt, eine adäquate Beschreibung der Massendemokratie.

Inzwischen hat sich das analytisch-kombinatorische Denkmodell weiter radikalisiert. Vermutlich haben Sie die Konsequenzen für das Frauenbild schon geahnt. Analyse und freie Kombinatorik machte vor den Menschen nicht halt, die sich immer noch substanziell in Männer und Frauen gliederten. Die Tendenz der Moderne sucht alle festen Formen aufzulösen und mit immer weniger Grundelementen auszukommen, aus denen sich alles Beliebige frei konstruieren läßt. Daß eine Gesellschaft sich in Männer und Frauen gliedert, benötigt aber noch zwei Geschlechter. Ebenso denkkonsequent wie radikal wechselte man nun die beiden Formelemente Mann und Frau aus und ersetzte sie durch das einheitliche „Mensch“. Der Genderismus schaffte die seinsmäßige Gebundenheit der Menschen an ihr Geschlecht ab. Im Prinzip schaffte man damit die Frauen insoweit ab, als sie jetzt nur noch Menschen sein durften.

- 10. Die Lebenswirklichkeit der breiten Masse folgte solchen akademisch ausgebrüteten Hirngespinsten nie. Die Realität setzt sich immer durch.

Vielfach ist ein Ganzes mehr als die Summe seiner Teile. Das gilt auch für soziale Einheiten wie die Familie. Eine Ehe ist mehr als ein Mann plus eine Frau. Sie bietet ökonomisch und emotional den Schutzraum, in dem eine Frau gern Kinder gebiert und großzieht. Wenn man Mann und Frau ideologisch auseinanderdividiert und Männlichkeit wie Weiblichkeit für beliebiges Rollenverhalten erklärt, nimmt man beiden die Selbstgewißheit ihres Geschlechts, fördert Konflikte zwischen beiden und zerstört den Schutzraum, in dem Familie sich entfalten kann. Geburtenrückgang ist die zwangsläufige Folge.

Darum wäre ein Volk, in dessen Köpfen sich tatsächlich eine wirklichkeitsferne Ideologie massenhaft durchsetzt, nach wenigen Generationen zum Aussterben verurteilt.

Leseprobe aus „Das ewig Weibliche“:

Das biologische Frauenbild

Ein biologisches oder neuropsychologisches Fachbuch mußten wir nicht schreiben, als wir nach dem Frauenbild in wechselnden Epochen fragten. Aber für die Würdigung früherer Anschauungen war entscheidend, ob diese womöglich nur auf Vorurteilen oder auf Einbildung beruht hatten wie die antike Vierelementenlehre, die von vier charakterlichen Grundelementen ausgegangen war und den Frauen die Feuchtigkeit und die Kälte zugeschrieben hatte. So unsinnig diese Lehre auch war, war sie doch im 18. Jahrhundert noch äußerst virulent.

Auch ganz moderne Ansichten müssen sich die Überprüfung gefallen lassen, ob sie sich im Einklang mit naturwissenschaftlichen Tatsachen befinden oder ob wir sie als Hirngespinste abtun wie die Vierlementenlehre und den Hexenaberglauben. Die Nagelprobe jeder Wissenschaft besteht tagtäglich darin, ob ihre Grundannahmen mit dem Wissenszuwachs Schritt halten oder geändert werden müssen. Für einen phantasiebegabten Menschen ist es spielend leicht, sich irgendetwas auszudenken, das es gar nicht gibt: den Teufel, die kalte und feuchte Natur des Weibes, die unbefleckte Empfängnis, die astrologische Macht der Gestirne. Es gibt Hypothesengebäude wie die Idee, wir lebten alle nur in einer Matrix Außerirdischer, die mit uns experimentieren, die Theorie, Realität entstehe erst durch die Wahrnehmung eines Objektes, und die Behauptung, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen seien nichts als eine kulturelle Konstruktion, hervorgegangen aus zwischenmenschlichen Diskursen.

Sicherlich sind Menschen Kulturwesen, und zwar von Natur aus. Daß kulturelle Sichtweisen sich ändern können, haben wir über die Jahrhunderte verfolgt. Aber worauf beruhen alle diese kulturellen Schöpfungen? Schaffen wir sie aus dem Nichts wie Gott am ersten Schöpfungstag? Bei jeder biologischen Eigenschaft stellen wir die Frage: Welche biologische Funktion erfüllt sie? Welchen arterhaltenden Wert finden wir in ihr? Wo stünden wir evolutionär ohne sie?

Uns genügt hier, daß die gesamte Kultur um die Mann-Frau-Beziehung sich offenbar in unvordenklichen Zeiträumen als vorteilhaft erwiesen hat, eine hinreichende Bindung der Geschlechter aneinander zu sichern, so daß eine optimale Zahl von Kindern großgezogen werden konnte. Die jeweilige Kultur war immer zeitbedingt und änderte sich. Die biologische Notwendigkeit einer solchen Kultur änderte sich nie. Kultur erschaffen wir täglich neu, wandeln sie immer wieder ab, konstruieren hier eine Neuerung hinzu, vergessen dort etwas nicht mehr in die Zeit Passendes. Um die kulturbedingte Veränderung der Anschauungen als jeweilige Reaktion auf veränderte Umstände zu verstehen, müssen wir vorher lernen, um welche biologischen Fakten herum sich denn die jeweilige Mann-Frau-Kultur bildet. Würden wir nur die Kultur betrachten und nichts von unserer biologischen Natur wissen, wäre schon das Tauschen eines Eheringes schlechterdings unverständlich, ebenso unverständlich wie der Balztanz eines Paradiesvogels für einen Vogelforscher wäre, der von Kopulieren, Nestbau und Eierlegen noch nie gehört hat.

Natürlich sind Männer und Frauen verschieden. Die Psychologen Petri Kajonius von der Universität Göteborg in Schweden und sein US-Kollege John Johnson von der Pennsylvania State University bezifferten 2018 anhand der Selbstauskünfte von mehr als 320 000 Menschen zwischen 19 und 69 Jahren: In 13 der 30 Merkmale gibt es meßbare Abweichungen zwischen den Geschlechtern. „Beachtlich groß waren sie bei zwei umfassenden Persönlichkeitsdimensionen aus dem bekannten Fünf-Faktoren-Modell: Verträglichkeit und emotionale Labilität (»Neurotizismus«). Erstere setzt sich aus Eigenschaften wie Altruismus und Mitgefühl zusammen, letztere unter anderem aus Ängstlichkeit und Verletzlichkeit; und diese vier Facetten waren bei Frauen im Schnitt so viel stärker ausgeprägt als bei Männern, daß Statistiker von einem mindestens mittelgroßen Effekt sprechen (d > 0,50). Praktisch bedeutet dieser Wert: Wenn man per Zufall je einen Mann und eine Frau vergleicht, ist sie in zwei Dritteln der Fälle ängstlicher beziehungsweise verletzlicher, mitfühlender, altruistischer. Wären die Merkmale bei Frauen und Männern gleich verteilt, lägen die Chancen naturgemäß bei 50 zu 50“[i].

Man benötigt aber kein Fachwissen, sondern kommt mit Menschenkenntnis aus, um zu wissen, daß Männer und Frauen im Großen und Ganzen emotional verschieden angelegt sind. Diese Verschiedenartigkeit hat evolutionäre Gründe. Letztlich entspringt sie der Aufgabenverteilung zwischen den Individuen, die Kinder gebären, und den anderen, die auf die Jagd gehen und die Gruppe beschützen. Weil man heute selbst jahrtausendealtes Erfahrungswissen aber durch Studien untermauern muß, gibt es dazu auch solche psychologische Untersuchungen. Der italienische Psychologe Marco Del Giudice von der Universität Turin und seine britischen Kollegen Tom Booth und Paul Irwing von der Universität Manchester publizierten im Online-Fachblatt Plos One am 4.1.2012 einen Artikel. Die Kernaussage lautet: Mann und Frau stimmen nur in zehn Prozent ihrer Persönlichkeitsprofile überein. „Betrachtet wurden 15 Persönlichkeitsmerkmale. Danach erreichen Frauen bei den Merkmalen Wärme, Zuneigung, Sensibilität und Besorgtheit deutlich höhere Werte als Männer. Diese liegen bei Gleichmut, Neigung zum Herrschen, dem Beachten von Regeln und Wachsamkeit klar vorn. Nach Ansicht der Wissenschaftler sind Mann und Frau weit auseinander, was ihre Charakterzüge angeht“[ii].

Auch der heutige Fortschritt der Genetik fördert immer mehr psychische Unterschiede zwischen den Geschlechtern zutage. Autismus tritt beispielsweise häufiger bei Männern auf, während Verhaltensstörungen, die auf Angst beruhen, eher Frauen betreffen. Ohne daß der spätere erzieherische Einfluß geleugnet würde, fand man klare geschlechtsspezifische Fähigkeits-Schwerpunkte. Frauen sind empathischer: Im weiblichen Genom, nicht bei den Männern, fanden Forscher der Universität Cambridge außerdem auf dem Chromosom 3 einen DNA-Abschnitt, der eng mit der Empathiefähigkeit verbunden war. Es gibt Hinweise darauf, daß dadurch ein Gen beeinflußt wird, das in der Hirnregion des Striatums besonders aktiv ist. Die Liste solcher Forschungsergebnisse ließe sich beliebig fortsetzen.

Es gibt angeborene Unterschiede in der Ausprägung des Dominanzverhaltens. Im allgemeinen streben Männer nachhaltiger nach einer dominanten Rolle als Frauen. Ihr Testosteronspiegel liegt um das Zehnfache über dem von Frauen. Funktion und Auswirkungen dieses Hormons auf das menschliche Sozialverhalten sind komplex und vielfältig. Es gibt zahlreiche Belege für einen direkten Zusammenhang zwischen Testosteron und einer Disposition für einen stärker ausgeprägten Dominanztrieb. Die Erforschung der endokrinologischen und neuropsychologischen Zusammenhänge steckt noch in den Kinderschuhen. Was wir bisher wissen, legt zwar nicht nah, Männer und Frauen seien unentrinnbar hormongesteuert und in ihrem Verhalten festgelegt. Das menschliche Sozialverhalten ist hochkomplex. Verschiedene Ursachen und Wirkungen durchdringen sich. Wir können nicht ein konkretes weibliches oder männliches Verhalten ausschließlich mit unserer Biologie erklären. Außer acht lassen dürfen wir diese aber ebensowenig.

Hormonbeeinflußt sind wir allemal, und diese Beeinflussung ist geschlechtsspezifisch sehr verschieden. Sie läßt uns jeweils als Mann zu „männlichem“ oder als Frau zu „weiblichem“ Verhalten tendieren. Wenn entsprechende Erziehung diese biologische Anlage noch stützt und nicht aberzogen wird, ist das Resultat häufig ein „männlicher“, dominanter Mann und eine „weibliche“, eher anpassungsbereite Frau. Mehr brauchen wir eigentlich nicht zu wissen, um eine typische Beobachtung aus 2000 Jahren ehelicher Machtbalance zu begreifen.

Das Hormon Oxytocin spielt „bei Männern eine zentrale Rolle für Treue und monogames Verhalten, denn weisen Männer einen erhöhten Oxytocinspiegel im Gehirn auf, erscheint die eigene Partnerin im Vergleich zu anderen Frauen attraktiver. Man hatte in einem Versuch heterosexuellen Männern, die in einer Partnerschaft leben, ein Oxytocin-Nasenspray verabreicht und die Auswirkungen dieses Hormonschubs dokumentiert. Offensichtlich sorgt das Hormon dafür, daß beim Anblick der eigenen Partnerin das Belohnungszentrum im männlichen Gehirn aktiviert wird, wodurch die Zweierbindung und monogames Verhalten gestärkt werden. In Untersuchungen hatte sich unter anderem auch gezeigt, daß in Partnerschaften gebundene Männer unter Oxytocin-Einfluss mehr Abstand zu attraktiven fremden Frauen wahren als Singles oder unbehandelte Männer, denn offenbar verstärkt das Hormon die Treue“[iii].

Wir haben gedanklich miterlebt, wie sich seit der archaischen Vorzeit Frauen im allgemeinen verhalten haben. Zwar wissen wir, daß Frauen an sich auch alles können, was Männer können. Aber wollen sie es denn, möchten sie es denn auch? Schon die frauentypischen oder männertypischen Grabbeigaben germanischer Zeit zeigen uns, daß in aller Regel Männer sich mit Waffen und Jagd beschäftigt haben, Frauen aber mit der Herstellung von Kleidung und anderen Dingen. Das Schwert und die Spindel wurden im Sprachgebrauch geradezu zu Synonymen für Mann und Frau. Für eine wie auch immer geartete „Unterdrückung“ von Frauen hin zu eben dieser Geschlechtsrolle und Tätigkeit gibt es keinerlei historischen Beleg. Keine wurde wider Willen gezwungen, sich mit Weben, Leinwandspinnen, schönen Kleidern und Schmuck zu beschäftigen. Niemals hätte sich über Jahrtausende eine Rollenverteilung halten können, in der die Hälfte der Bevölkerung erst bezwungen und dann gezwungen wird.

Daß weibliches Verhalten tendenziell auch hormonbedingt ist, beantwortet uns aber nur die Frage, wie es physiologisch funktioniert. Dahinter liegt die Frage, warum es gerade so funktioniert und nicht anders. Wenn wir eine biologische Eigenschaft feststellen und nach ihrem Grund suchen, müssen wir nach ihrem arterhaltenden Nutzen fragen. Es setzen sich evolutionär diejenigen physiologischen Unterschiede durch, die zu höherer sogenannter genetischer Fitneß führen. Das bedeutet: Wer die meisten Nachkommen hat, die ihrerseits viele Nachkommen erzeugen, ist „genetisch fit.“

Agnès Sorel (1422-1450), Mätresse König Karl VII. von Frankreich

(Gemälde von Jean Fouquet)

Wir teilen seit Jahrmillionen mit unseren nächsten Primaten-Verwandten das Leben in einer Gruppe naher Verwandter. Innerhalb dieser Horde oder Sippe hat sich evolutionär eine Aufgaben- oder Rollenverteilung offenbar als vorteilhaft erwiesen: Während die Weibchen ein Junges mit sich herumschleppen und behüten, sind Männer für den Schutz der Horde und die Entfaltung etwaiger Aggression nach außen zuständig. Daß mehrere Schimpansenmänner sich zusammenschließen und gemeinsam Fremde angreifen, wurde vielfach beobachtet. Hätten die Weibchen stärkere „Lust“ an solchen Kämpfen als am Behüten ihres Nachwuchses, stünde es ungünstig für die Arterhaltung. Daß wiederum die Männchen anscheinend mehr „Lust“ auf Aggression nach außen und Weibchen mehr „Lust“ am Behüten ihres Jungen haben, wird wiederum endokrinologisch gesteuert durch unterschiedliche Hormone.

Die Unterschiede der Geschlechter führten dabei zu unterschiedlichen Verhaltensdispositionen, die der Arterhaltung dienen. Auch Menschen sind biologisch zunächst einmal angelegt auf die Erhaltung der eigenen Gene. Wer sich vielfach fortpflanzt, wird zum Vorfahren der nächsten Generation. Die menschliche Psyche fungiert in allen ihren Leistungen im „gen-egoistischen“ Vermehrungsinteresse. Nicht daß wir das bewußt bemerken würden: Wir nehmen soziale Erfahrungen so wahr, daß sie sich widerspruchslos in unser Lebenskonzept einordnen und keine Unsicherheiten aufkommen lassen.

Nur tendenziell disponieren unsere biologischen Geschlechtsunterschiede uns. Wir bemerken sie in der großen Masse aller individuellen Verhaltensweisen immer wieder und können sie als statistische Größe messen. Daß die Polarität der Geschlechter konkreten, individuellen Einzelentscheidungen zugrundeliegt, merken wir oft nicht. Wir wissen, daß wir uns jederzeit willentlich über sie hinwegsetzen können. Gesamtgesellschaftlich betrachtet tun wir das aber nicht. Natürlich kann jeder für sich frei entscheiden, ab morgen kein Bier mehr zu trinken oder keine Frau mehr anzufassen. In ihrer großen Masse fiel die Quersumme aller dieser Einzelentscheidungen aber immer so aus, daß eine hinreichende Anzahl von Kindern der nächsten Generation erzeugt wurde und sich wieder dieselben Fragen zum anderen Geschlecht stellte wie die Älteren.

Wir können die über Jahrtausende erkennbaren Ungleichheiten im Verhalten und dem Verhältnis von Mann und Frau also nicht rein literarisch oder soziologisch erklären und dabei die biologischen Unterschiede völlig außer Acht lassen. Hinter der Frage ob es geschlechtsspezifische Rollenverteilungen gab und gibt, steht die Frage, warum es sie gab und gibt. Das erklärt uns heute die Naturwissenschaft.

Was aber folgt aus alledem für ein naturwissenschaftlich unterfüttertes Frauenbild? Wie sollen Frauen sich verhalten? Was ist hinnehmbar, was geht zu weit?

Wer bis hierher gelesen hat, fällt auf diese Fragen nicht herein. Er weiß: Es folgt normativ gar nichts aus der Anthropologie. Sie beläßt uns das Gefühl, individuell frei zu entscheiden, ob wir einem genetisch motivierten Antrieb folgen oder uns über ihn hinwegsetzen. Die Naturwissenschaft eignet sich nicht dazu, gesellschaftliche Utopien auf sie zu gründen oder Frauen moralisch zu gängeln. Sie ist das geeignete Heilmittel gegen jeden Versuch, Frauen an die Kette zu legen, weil sie gänzlich verschieden von Männern und ein bißchen dumm seien, aber auch gegen die Ideologie, beide Geschlechter seien gleich und Verhaltensunterschiede nur diskursiv erfundene Konstruktionen.

Seit der Renaissance hatte ein Anthropozentrismus die Stichworte für ein werthaftes Verständnis der weiblichen Natur geliefert. Er gehört heute der Geistesgeschichte an. Bis ins 20. Jahrhundert hatte die Anthropologie aber ein normatives Frauenbild gestützt. Dem jeweiligen Fortschritt der Humanwissenschaften folgend hatte es Frauen normativ abverlangt, was ihrer biologischen Natur entsprach. Auf die natürliche Bindung an einen Mann baute man die Pflicht zur Einehe. Auf den Fortpflanzungstrieb baute man geradezu eine Fortpflanzungspflicht. Der Lust der Frau, es sich daheim behaglich zu machen und ihren Kindern ein warmes Nest zu errichten, folgte die Pflicht zu Heim und Herd auf dem Fuße.

Die im 19. Jahrhundert fortschreitende Naturwissenschaft bildete die Voraussetzung solcher Argumentationslogik, und ihr sozialer Träger war das Bürgertum. Es hatte sich 1848 noch eher links verortet, nämlich links vom Adel und seinem davon abweichenden Frauenbild. Dieser saß im Parlament rechts vom Präsidenten. Je mehr er marginalisiert und das Bürgertum von der Arbeiterschaft links überholt wurde, desto stärker verband man sein normatives Frauenbild mit einer rechten Haltung. Die naturwissenschaftlichen Fortschritte und die Vollendung der geistesgeschichtlichen Aufklärung haben seitdem jedem normativ verstandenen Frauenbild die Voraussetzungen entzogen. Aus einem natürlichen Sein folgt niemals ein normatives Sollen.

Lesen Sie gern weiter in:

[i] Christiane Gelitz, Spektrum 25.7.2018 https://www.spektrum.de/news/typisch-mann-typisch-frau/1580506, nach Petri J.Kajonius, John Johnson, Sex differences in 30 facets of the five factor model of personality in the large public, in: Personality and Individual Differences, Volume 129, 15 July 2018, Pages 126-130.

[ii] Marco Del Giudice, Tom Booth, Paul Irwing, The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality, Plos One, Januar 2012, volume 7, issue 1.

[iii] Werner Stangl (2018). Stichwort: ‚Oxytocin‘. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. (2018-12-26).

Uwe Lay

Eine kleine Ergänzung zu diesem so gediegenen Artikel: So lange die Wachstumsideologie geglaubt wurde, galt, daß es nicht sehr wichtig sei, wie viel Prozente jeder vom Kuchen abbekam, da er wuchs und wuchs und jeder Jahr für Jahr mehr bekam. Wenn der zu verteilende Kuchen nicht mehr wächst, verschärft sich der Kampf um den Verteilungsschlüssel, da es für den einen der Kuchenanteil nur größer werden kann, wenn der eines anderen verkleinert wird. In diesem Verteilungskampf leistet nun das Narrativ von der Diskriminierung der Frau ob ihres Frauseins Beachtliches: Verschwörungstheoretisch expliziert heißt das, daß Männer sich gegen die Frauen verschwörten, um sie von den begehrten Positionen in der Politik und Wirtschaft fernzuhalten. Als Ausgleich dafür müßten ihnen jetzt ein privilegierter Zugang zu den begehrten Positionen rechtlich geregelt zugestanden werden: die Quote für Frauen.

Dies verschwörungstheoretische Narrativ dient so einzig dazu, Frauen Konkurrenzvorteile im Kampf um die begehrten Positionen zu erringen, da ob des ausbleibenden Wachstumes die Anzahl der begehrten Positionen nicht mehr zunimmt sondern sie eher weniger wird.

Zusatz: Keine Kämpferin für die Geschlechtergerechtigkeit protestiert, daß circa 90 Prozent der Kindergärtner Frauen sind, denn hier gilt, welch ein Sexismus, daß die Frauen von Natur aus das besser können und es protestiert auch niemand, daß bei der Müllabfuhr auf den Wägen fast nur Männer arbeiten, denn welche Frau möchte diese Arbeit schon leisten.