Hatten Sie bei einem ansprechenden Buch auch schon einmal das Gefühl, der Autor spräche zu Ihnen? Ich stelle mir das immer vor. Gewöhnlich analysiere, seziere oder dekonstruiere ich in diesem Blog ja gern das intellektuelle Neobarbarentum unserer Tage. Jetzt aber ist Ferienzeit, Zeit für Muße und Entspannung. So lade ich Sie zu einem eher phantasievollen, einem konstruktiven Spaziergang ein.

Er wird uns in die von Büchern berauschte Vorstellungswelt großer Autoren führen. Sie alle teilen meine bibliophilen Neigungen, kennen sogar bibliomane Sehnsüchte, und sie haben literarische Altäre und Tempel ihrer Leidenschaft errichtet: die Bibliotheken ihrer Wunschträume. Hier finde auch ich mein innerstes Zuhause.

Noch steht der Wohnturm, in dem Michel de Montaigne (1533-1592) sich gern vor der Welt zurückzog und las.

Er kannte anscheinend die gesamte, seiner Zeit verfügbare klassisch-antike Literatur. Und er hat sie in einer von ihm erfundenen neuen Stilform verarbeitet, die wir heute noch Essay nennen. Im 3.Buch seiner „Essais“ schildert er uns seine Bücherei:[1]

Im Bücherturm

Zitat von Michel de Montaigne

„Wenn ich zu Hause bin, widme ich mich den Büchern etwas häufiger. Von meiner Bibliothek aus überschaue ich mein ganzes Hauswesen mit einem Blick. Sie liegt über dem Eingangstor, und ich sehe unter mir meinen Garten, meine Stallungen, meinen Innenhof und die meisten Teile meines Anwesens. Da oben blättere ich einmal in diesem, einmal in jenem Buch, ohne Ordnung, ohne Plan: wie es sich eben ergibt. Bald hänge ich im Hin- und Hergehn meinen Tagträumen nach, bald halte ich meine Hirngespinste fest und schreibe sie auf, wie sie hier nun stehn.

Die Bibliothek liegt im zweiten Stockwerk eines Turms. Das Erdgeschoß wird von meiner Kapelle eingenommen. Das erste Stockwerk besteht aus einem Schlafgemach mit Nebenraum, wo ich mich oft hinlege, um allein zu sein. Und darüber nun befindet sich die Bibliothek, die früher als große Kleider- und Wäschekammer diente und der um nützeste Raum meines Hauses war. Hier verbringe ich diee meisten Tage meines Lebens und die meisten Stunden der Tage. Nachts aber halte ich mich dort nie auf. Daneben ein recht wohnliches kleines Arbeitszimmer, das wohltuend licht ist und in dem winters Feuer gemacht werden kann.

Ich könnte, wenn ich die mit einem Umbau verbundnen Plackereien nicht noch mehr als die Ausgaben fürchtete (und Plackereien lassen mich vor welcher Unternehmung auch immer zurückschrecken), leicht auf jeder Seite und gleicher Höhe eine Galerie anbringen lassen, hundert Schritt lang und zwölf breit, da ich festgestellt habe, daß die dafür erforderlichen Mauern zu andern Zwecken samt und son ders bereits so weit hochgezogen sind, wie ich es benötigte.

Jeder Ort der Zurückgezogenheit braucht einen Wandelgang. Meine Gedanken schlafen ein, wenn ich sitze; mein Geist rührt sich nicht, wenn meine Beine ihn nicht bewegen – wie es allen ergeht, die ohne Buch studieren. Die Form der Bibliothek ist rund (außer einem geraden Stück Wand, das für Tisch und Stuhl so eben ausreicht). Daher läßt sie mich mit einem Blick all meine in fünf Reihen übereinander aufgestellten Bücher sehn. Sie hat drei Fenster mit großartiger freier Aussicht und mißt sechzehn Schritt im Durchmesser. Im Winter halte ich mich nicht ständig darin auf, denn mein Anwesen liegt, wie schon sein Name Montaigne sagt, auf einem Hügel, und kein Raum darin ist stärker den Winden ausgesetzt als dieses Turmzimmer; doch gerade daß es abgelegen und ein bißchen mühsam zu erreichen ist, gefällt mir, weil es mir so die Leute vom Leib hält und die körperliche Anstrengung mir guttut.

Hier also bin ich ganz zu Hause, hier suche ich ganz mein eigner Herr zu sein und diesen einzigen Winkel sowohl der ehelichen und töchterlichen als auch der gesellschaftlichen Gemeinschaft zu entziehn. Überall sonst bin ich Herr nur dem Namen nach, in Wirklichkeit aber redet mir jeder dazwischen. Arm dran ist meines Erachtens, wer bei sich zu Hause nichts hat, wo er bei sich zu Hause ist, wo er sich verbergen, wo er mit sich selbst hofhalten kann.

Wie fein entlohnt doch der Ehrgeiz seine Diener, indem er sie zeitlebens einer Marktsäule gleich zur Schau stellt! Großes Glück ist große Knechtschaft. Nicht einmal das Örtchen bietet ihnen einen Zufluchtsort. An der Strenge des Lebenswandels, die sich unsre Mönche auferlegen, kommt mir nichts so hart vor wie die Regel eini ger Orden, nach der sie bei all ihrem Tun mit einer großen Zahl andrer in immerwährender Gemeinschaft zusammensein müssen. Ich fände es notfalls erträglicher, immer allein zu sein, als es nie sein zu können. Wer mir nun einwendet, es heiße die Musen entwürdigen, wenn man sich ihrer nur als Spielzeug und zum Zeitvertreib bediene, der weiß im Gegensatz zu mir nicht, welch hohen Wert Spaß, Spiel und Zeitvertreib haben – fast bin ich versucht zu sagen, jedes andre Ziel sei lächerlich. Ich lebe in den Tag hinein; und, mit Verlaub, ich lebe nur für mich: Hier endet all mein Sinnen und Trachten.

Als ich jung war, studierte ich, um damit großzutun, später ein wenig, um weiser zu werden, und jetzt, um mich zu vergnügen, nie aber, um Profit zu machen. Zwar trieb mich früher ein eitles und kostspieliges Verlangen dazu, mit den Büchern nicht nur meinen Bedarf zu decken, sondern überdies drei von vieren gleichsam als Möbel zu betrachten, die mein Zimmer schmücken und so für mich Eindruck schinden sollten; doch diese Flausc habe ich längst ab geschüttelt. Die Bücher bieten denen, die sic recht auszuwählen wissen, viele Annehmlichkeiten. Doch kein Licht ohne Schatten: Auch diese Freude am Umgang mit ihnen ist sowenig wie alle andern rein und ungetrübt. Sie hat durchaus ihre Unannehmlichkeiten, sogar recht schwerwiegende; denn während der Geist sich beim Lesen betätigt, bleibt der Körper, dessen Wohlergehn ich auch nie aus dem Auge verloren habe, völlig untätig, so daß er verkümmert und verfällt. Ich wüßte daher kein Übermaß, das für mich schädlicher wäre und das ich nunmehr, da mein Leben zur Neige geht, mehr meiden müßte als das des Lesens. Soviel also über meine drei liebsten privaten Beschäftigungen.“[2] —

Als läse ich hier einen Brief aus unserer Zeit mit Urlaubsgrüßen eines Freundes! Da spricht mir eine verwandte Seele unmittelbar zu Herzen. Wie gern hätte ich Montaigne in seinem Turm besucht oder ihn zu mir eingeladen! Wäre doch das Zeitreisen schon erfunden! Versonnen schweift mein Blick über die Regalreihen meiner Science-Fiction-Literatur. Unsere realen Zukunftsaussichten freilich sehen viel düsterer aus als meine technisch-zivilisatorischen Traumwelten, in denen Zeitrisse oder Wurmlöcher mich auf Knopfdruck in andere Dimensionen führen.

Vor über hundert Jahren träumte auch der große Schriftsteller Ernst Jünger sich fort – von aus dem dreckigen Schützengraben, in dem er monatelang lag. Wenig später, 1923, hat er seine Gefühle einem literarischen „Leutnant Sturm“ in den Mund gelegt.

Wovon träumt ein geistiger Mensch im Dreck des Schützengrabens? Klarer Fall: von Büchern natürlich:

Leutnant Sturms Vision[3]

Zitat von Ernst Jünger

„Anscheinend hatte Kettler sich in der Zwischenzeit bemüht, die Unordnung zu beseitigen. Das Fenster war durch eine Papptafel ersetzt, und die Karbidlampe brannte auf dem Tisch. Sturm nahm die Flasche und tat einen langen Zug. Dann setzte er sich auf das Bett und zündete eine Zigarre an. Ihn fröstelte, der Schnaps hatte ihn nicht erwärmt. Es schien ihm seltsam, daß er hier saß. Wie wenig hatte daran gefehlt, daß es ihn getroffen hätte. Daß er jetzt mit verkrampften Gliedern am Boden lag wie der Tote, über den er im Graben gestolpert war. Mit großen, sinnlosen Wunden im Körper und schmutzigem, von dunkelblauen Pulverkörnern gesprenkeltem Gesicht. Eine Sekunde früher, einen Meter weiter — das war das Entscheidende. Nicht der Tod schreckte ihn — der war ja bestimmt — sondern dieses Zufällige, diese taumelnde Bewegung durch Zeit und Raum, die jeden Augen blick in die Vernichtung versinken konnte. Dieses Gefühl, Werte zu bergen und doch nicht mehr zu sein als eine Ameise, die der achtlose Tritt eines Riesen am Straßenrande zertrat. Wozu, wenn es einen Schöpfer gab, schenkte er dem Menschen diesen Drang, sich in das Wesen einer Welt zu bohren, die er niemals ergründen konnte? War es nicht besser, man lebte wie ein Tier oder wie eine Pflanze im Tal als immer mit dieser furchtbaren Angst unter allem, was man auf der Oberfläche handelte und sprach?

Eine Vision enttauchte der Wüste seines Hirns. Er stand elegant gekleidet in einer großen Buchhandlung seiner Vaterstadt.[4] Rings auf den Tischen lagen Bücher, Bücher stapelten in mächtigen Regalen, an denen Leitern lehnten, bis zur Decke empor. Die Einbände waren aus Leder, Leinen, Seide und Pergament. Das Wissen und die Kunst aller Länder und aller Zeiten waren hier auf engstem Raume gedrängt. Auch große, mit Schleifen verschlossene Mappen lagen aus. Man brauchte nur diese Schleifen zu lösen, wenn man in alten Stichen und Reproduktionen herrlicher Bilder wühlen wollte.

Auf einer stand in goldenen Lettern »Der Isenheimer Altar«, auf einer anderen »Die grüne Passion. « Er war im Gespräch mit dem Buchhändler, einem jungen Mann mit ausgemeißeltem Asketengesicht. Namen von Malern, Philosophen, Lyrikern, Dramatikern und berühmten Romanen flogen hin und her. Verlage, Übersetzungen, Ausstattung, Satz und Druck fanden fachmännische Würdigung. Bei jedem Namen blitzten hundert andere auf, und jeder war unerreichbar in seiner Art. Es war ein Gespräch von Kennern, von Fachleuten, die ihr Gebiet übersahen. Die Standpunkte differierten gerade so, daß jedes Bild bei der Betrachtung stereoskopisch vor die Augen trat. Die Rede griff ineinander wie die Teile einer präzisierten Maschine, sie spielte, sie wurde wie ein kostbares Stück von Liebhabern hin und her gereicht. Das allerschönste war, daß sie eigentlich gar keinen Zweck hatte, daß sie nur bewegt wurde aus der Freude heraus, in einem ganz klaren Elemente Meister zu sein.

Und immer wurde diese Wollust des Geistes durch eine sinnliche unterstützt, indem man einen Band aus den Regalen zog, ihn öffnete und mit den Fingerspitzen über Einband und Seiten strich. Ja, er, Sturm, war heute auch froh gestimmt. Er war durch die Alleen der Stadt geschritten, auf deren Stein platten der Herbst ein weites Mosaik brauner, roter und gel ber Blätter gebreitet hatte. Die klare, feuchte Luft, die den Schritt so leicht und klirrend machte, die reine Linienführung der großen Gebäude, die metallischen Umrisse der sterbenden Baume hatten ihn mit jener zitternden und grundlosen Freude erfüllt, die ihn zuweilen überfiel.

Er war auf einer uralten Brücke stehengeblieben und hatte gesehen, wie ein angelnder Knabe einen langen, goldschimmernden Aal aus dem Wasser zog. Unter dem leichten Tuch des Anzuges schlug sein Blut warm und jung gegen die Haut. Wie wurde in solchen Stunden das Kleinste bedeutungsvoll. Wohin auch der Blick fallen mochte, der Geist verküpfte jedes Ding durch schöne und besondere Gedanken mit sich. Es gab Tage, an denen einem alles gelang, an denen man Kraft ausstrahlte wie eine geladene Batterie. Dann war das Geschick nicht mehr im Ungewissen, das an den Kreuzwegen des Lebens lauerte, sondern ein bunter Garten, dessen Tore man aufstieß und mit starker Hand Blumen und Früchte brach. An solchen Tagen holte man das Letzte aus sich heraus, zu dem man fähig war. Es war eine Gewißheit, die Sturm in solchen Augenblicken aufleuchtete:

Die Menschen von früher hatten diesen weiten Umkreis des Genusses nicht gekannt Denn die Welt der Erscheinungen hatte sich gewaltig vermehrt. Man sprach ein Wort, einen Namen aus — leicht wie ein Hauch und doch von unermeßlichem Gewicht. Man nannte eine Figur des romantischen Deutschland, des Paris von 1850, des Rußland nach Gogol, des Flandern nach den Brüdern van Eyck — und welches Netz von Beziehungen riß man empor. Jedes Wort war ein Baum, der auf den Wurzeln von tausend Vorstellungen stand, ein Licht, das das Gehirn in Büschel von Lichtern zerbrach. Ja, es war ein großes und göttliches Geschenk, daß man an einem Vormittage wie an diesem im Herzen der Großstadt stehen und solche Worte wie Diamanten in den sprühenden Bach eines Gespräches schnellen durfte. An diesem Orte, von Mahagonihölzern und funkelnden Spiegelgläsern umfaßt, fühlte man sich als der bewußte und wertvolle Sohn einer späten Zeit, auf die Jahrhunderte ganz unermeßliche Schätze vererbt.“[5] –

„Wollust des Geistes“! Wie doch diese geniale Formulierung bereits das tiefe Glücksgefühl widerspiegelt, das einen geistigen Menschen bei geistreicher Lektüre erfüllt. Und Genuß schon beim Aufblättern eines uralten Folianten!

Es ist Liebe, tiefe, innige Liebe zu den „unermeßlichen Schätzen“, die jene alten Denker und Meister uns hinterlassen haben und durch die sie – metaphorisch gesagt – zu uns sprechen.

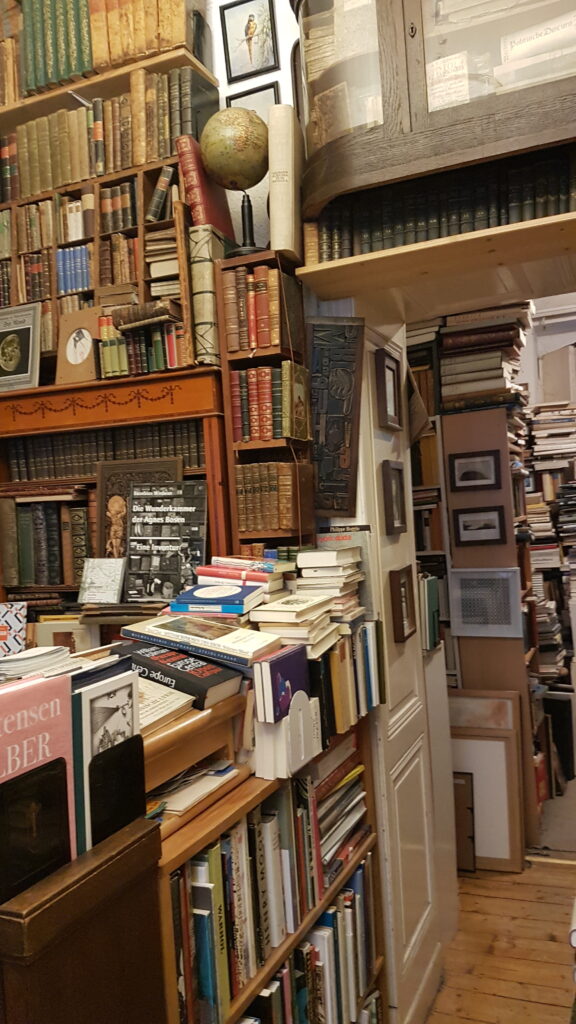

Schon beim Eintreten in ein altes Antiquariat mit seinen hohen Regalen und engen Durchgängen stockt uns der Atem, das Herzklopfen wird spürbar, die Aufregung steigt. Wie ein Naturforscher mit Schmetterlingsnetz durch den dichten Urwald zieht und nach seinem Traumfalter Ausschau hält, erlebt der Bücherwurm in einem alten Antiquariat ein inneres Abenteuer.

Ein wirklicher Büchernarr möchte am liebsten alle Bücher besitzen, aber das genügt ihm nicht. In einer wohlgeordneten Bücherei sollen sie stehen, gern mit holzgetäfelten Wänden. Doch warum so bescheiden? Die Autorin Genevieve Cogman stellt sich den ultimaten Traum aller Bibliomanen vor: die in einer „höheren Zwischendimension“ angesiedelte und darum unsichtbare Bibliothek. Sie umfaßt alle Bücher, die jemals geschrieben wurden oder hätten geschrieben werden können. Alle Bücher? Fast alle. Ein paar wenige muß die Heldin der Romanreihe noch aus schwer zugänglichen Parallelwelten requirieren, was nicht ganz komplikationslos ist.

In der unsichtbaren Bibliothek[6]

Zitat von Genevieve Cogman

„Sie war in der Bibliothek. Nicht in irgendeiner Bibliothek, sondern in DER Bibliothek. Auf beiden Seiten erhoben sich hohe Regale – zu hoch für sie und mit zu vielen Büchern gefüllt, als daß sie sehen konnte, was sich dahinter befand. Die enge Lücke vor ihr war kaum breit genug, um sich hindurchzuquetschen. Ihre Schuhe hinterließen feuchte Abdrücke im Staub hinter ihr, und sie schritt über drei Reihen verwaister Notizen hinweg, während sie sich zu dem Literaturbereich in der Ferne zwängte.

Die einzigen Geräusche waren ein undeutliches, kaum hörbares Quietschen irgendwo zu ihrer Linken, unregelmäßig und unbestimmt wie das langsame Schwingen einer Kinderschaukel. Die beengte Umgebung öffnete sich unvermittelt zu einem größeren Raum, dessen Wandtäfelung und Fußboden in Holz ausgeführt waren. Sie schaute sich um, konnte allerdings nicht auf Anhieb erkennen, wo sie sich befand. Die Bücher auf den Regalen waren gedruckt, und einige von ihnen sahen moderner aus als die in der Parallelwelt, die sie gerade verlassen hatte; aber das sagte an sich nichts aus. Der große Zentraltisch, auf dem ein stummer Computer stand, und die Stühle waren ebenso wie der Fußboden mit Staub bedeckt. Von der Decke hing eine einzelne Laterne herab, in deren Mitte ein weißer Kristall strahlend leuchtete. In der Wand am anderen Ende des Raums gab es ein Erkerfenster, durch das man auf eine nächtliche, von Gaslampen erleuchtete Straße hinaussah; Wind zerrte an Ästen, die sich lautlos bogen und wiegten. Mit einem Seufzer der Erleichterung setzte sich Irene auf einen der Stühle, streifte sich den Splitt aus den Haaren und zog das gestohlene Buch aus der verborgenen Tasche. Es war unversehrt und trocken. Ein weiterer Auftrag erledigt; auch wenn sie gezwungen gewesen war, ihre Tarnidentität aufzugeben.“[7] –

Erinnern Sie sich an den verzweifelten Sean Connery in seiner Rolle als William von Baskerville[8] von Umberto Eco? Sehen Sie ihn im Film mit einer Armvoll geretteter Bücher aus dem brennenden Bibliotheksturm des Benediktinerklosters torkeln – fast weinend und erschüttert über den Verlust so vieler Buchschätze, doch lächelnd ob der geretteten Schätze in seinen Armen?

In der „unsichtbaren Universität“ Genevieve Cogmans zwischen den Dimensionen mag auch diese Geschichte ein gutes Ende nehmen, wo alle jemals geschriebenen Bücher wieder vereint werden.

Doch es gibt auch gefährliche Bücher. Jeder Zensor und jede Meldemuschi, jeder „Faktenchecker“ und jeder Inquisitor weiß das. Neuerdings glauben es auch öffentliche deutsche Bibliotheken und möchten Bücher vor dem Ausleihen mit Warnhinweisen versehen, wenn ihnen nicht gerichtlich auf die Verbotspfoten gehauen wird. In Terry Pratchetts vor Phantasie überbordender Fantasywelt sind die magischen Bücher die gefährlichsten. Viele müssen angekettet werden, weil die in ihnen stehenden Zaubersprüche entweichen wollen.

In der Bibliothek der unsichtbaren Universität auf Pratchetts Scheibenwelt gibt es Bücher, die beißen können, wenn der Leser nicht vorsichtig vorgeht, erotische Bücher, die man nur aufschlagen darf, wenn die Füße in einem Kübel mit Eiswasser stehen, und schließlich das gefährlichste Buch, das Necrotelicomnicon. Verwalter aller dieser Bücher ist der Bibliothekar:

… in der unsichtbaren Universität ….[9]

Zitat von Terry Pratchett

„Die Magie sucht immer nach dem sprichwörtlichen Ventil. Und die Bücher neigen dazu, aufeinander zu reagieren, wodurch formlose und mit einem eigenen Willen ausgestattete thaumaturgische Energie freigesetzt wird. Magische Werke sind für gewöhnlich an die Regale gekettet, aber nicht etwa um Diebstählen vorzubeugen… Eine besonders schicksalhafte magische Entladung hatte den Bibliothekar in einen Affen verwandelt, der allen Versuchen widerstand, ihm die menschliche Gestalt zurückzu geben. Mit Hilfe der Gestensprache und ausdrucksvollen >Ughsl< erklärte er, das Leben als Orang-Utan sei erheblich besser als das eines Menschen, da alle großen philosophischen Probleme auf die Frage zurückgeführt werden könnten, woher die nächste Banane kam. Außerdem erwiesen sich lange Arme und Greiffüße durchaus von Vorteil, wenn es darum ging, an hohen Bücherschränken hochzuklettem.

Eskarina gab ihm auch die restlichen Bananen und wandte sich den Büchern zu, bevor der Bibliothekar Gelegenheit bekam, irgendwelche Einwände zu erheben. Sie hatte nie mehr als ein Buch gleichzeitig gesehen und hielt die Bibliothek für ganz normal. Zugegeben, mit dem Boden schien etwas nicht in Ordnung zu sein, denn er wölbte sich wie eine Schüssel und schien weiter hinten als Wand emporzuragen. Darüber hinaus gewann sie den verwirrenden Eindruck, als bögen sich die Regale. Es war, als erstreckten sie sich durch mehr als die gewöhnlichen drei Dimensionen. Überraschenderweise wies auch die Decke lange Gestellreihen auf, und hier und dort wanderte ein Student an ihnen entlang, ohne den Gesetzen der Schwer kraft Beachtung zu schenken. Nun, der Leser ahnt es bereits: Die Zusammenballung von Magie krümmt natürlich den Raum.

Der Baumwolldrillich (oder vielleicht auch Flanell) in den Regalen wurde in besondere Formen gezwungen. Millionen gefangene Worte, für die es keine Fluchtmöglichkeit gab, verzerrten die Realität in ihrer unmittelbaren Nähe. Esk hielt es für logisch, daß sich irgendwo ein Buch befand, dem sie entnehmen konnte, wie man all die anderen las. Sie wußte nicht genau, wo sie danach suchen sollte, aber aus irgendeinem Grund erwarteten sie auf dem Deckel Abbildungen fröhlicher Kaninchen und verspielter Kätzchen. In der Bibliothek war es nicht gerade still. Hier und dort zischten magische Entladungen, und oktarine Funken sausten mit leisem Fauchen von Regal zu Regal. Ketten rasselten leise. Hinzu kam das knisternde Rascheln vieler tausend Blätter in ihren lederumhüllten Kerkern.

Esk vergewisserte sich, daß niemand auf sie achtete, bevor sie nach dem nächsten Buch griff. Es öffnete sich von selbst, und zu ihrem großen Verdruß mußte sie fest stellen, daß es jene unverständlichen Zeichen enthielt, die sie bereits aus Simons Unterlagen kannte. Die Symbole er gaben nicht den geringsten Sinn, und Esk seufzte erleichtert: Es wäre schrecklich gewesen, alle die Hieroglyphen deuten zu können. Sie bestanden aus häßlichen Wesen, die dauernd irgendwelche rätselhaften Dinge miteinander anstellten. Esk klappte das Buch zu, wobei sie gegen den Widerstand der magischen Silben ankämpfen mußte. Der Deckel zeigte ein seltsames Geschöpf, das eine verdächtig große Ähnlichkeit mit den Wesenheiten aus der kalten Wüste offenbarte. Es sah keineswegs wie ein munteres Häschen aus. […]

Esk bemerkte ein vages Wabern über Simons Kopf. Und für den Bruchteil einer Sekunde sah sie die düsteren Wesenheiten aus der kalten Ebene. Sie beobachteten aufmerksam. Und die friedliche Bibliothek, in der die schwere Last geballter Magie das Universum besonders dünn preßte, gab ihnen die Möglichkeit zu handeln. Das leise Knistern in den Regalen wurde zu einem verzweifelten Rascheln. Einige der mächtigeren Bücher schafften es, aus den Regalen zu springen: Panikerfüllt flatterten sie am Ende ihrer Ketten. Ein großer thaumaturgischer Band verließ seinen Horst auf der obersten Ablage, riß sich von den stählernen Fesseln los und hüpfte wie ein erschrockenes Huhn davon. Einige fransige Blätter folgten ihm wie Küken. Ein magischer Wind wehte Eskarinas Kopftuch zur Seite, und ihr Haar wogte wie ein Banner. Sie sah, wie Simon sich an einem Gestell festzuhalten versuchte, als um ihn herum Bücher explodierten. Die Luft wurde schmierig und roch nach heißem Zinn. Irgendwo summte etwas.

»Sie versuchen, hierherzukommen!« rief Esk. Simon starrte sie an und schnitt eine Grimasse. Eine vor Furcht übergeschnappte magische Trilogie prallte ihm gegen den verlängerten Rücken, schleuderte ihn zu Boden und hastete an den Regalen entlang. Eskarina duckte sich, als ein Therausi-Schwarm vorbeiraste und sein Gerüst hin ter sich herzog. Auf Händen und Knien kroch sie an Simon heran. »Deshalb haben die Bücher solche Angst!« schrie sie ihm ins Ohr. »Kannst du sie nicht sehen? Sie lauem dort oben!« Simon schüttelte stumm den Kopf. Über ihnen lösten sich mehrere Buchdeckel, und Dutzende zitternder Blätter sanken auf sie herab. Die verschiedenen menschlichen Sinne stellen gute Übertragungskanäle für Grauen und Entsetzen dar. Man denke nur an das leise unheilvolle Kichern in einem verschlossenen und stockfinsteren Zimmer, an den Anblick einer halben Raupe auf der Salatgabel, den sonderbaren Geruch aus dem Schlafzimmer des Untermieters, den eigentümlich bitteren Geschmack eines mit sogenannten Pflanzenschutzmitteln behandelten Blumenkohls.“[10] –

Wer diese Bibliothek der unsichtbaren Universität auf Terry Pratchetts Scheibenwelt für konzeptionell unüberbietbar hält, lese Walter Moers „Stadt der träumenden Bücher.“ Der Held ist ein Autor und Bücherdrache, der in die Stadt „Buchhaim“ kommt, eine Stadt, in der es ausschließlich um Bücher geht:

Die Stadt der Träumenden Bücher[11]

Zitat von Walter Moers

„So kam ich nach Buchhaim, und hier stehe ich nun, zusammen mit euch, meine furchtlos lesenden Freunde! Und hier, an der Grenze der Stadt der Träumenden Bücher, hier fängt die Geschichte erst richtig an. Wenn man sich an den überwältigenden Geruch von vermoderndem Papier gewöhnt hatte, der aus den Eingewcidcn von Buchhaim emporstieg, wenn die ersten allergischen Niesanfälle überstanden waren, die der überall herumwirbelnde Bücherstaub verursachte, und wenn die Augen langsam aufhörten, vom beißenden Qualm der tausend Schlote zu tränen – dann konnte man endlich anfangen, die zahllosen Wunder der Stadt zu bestaunen.

Buchhaim verfügte über fünftausend amtlich registrierte Antiquariate und schätzungsweise tausend halblegale Bücherstuben, in denen neben Büchern alkoholische Getränke, Tabak und berauschende Kräuter und Essenzen angeboten wurden, deren Genuß angeblich die Lesefreude und die Konzentration steigerten. Es gab eine kaum meßbare Zahl von fliegenden Händlern, die auf rollenden Regalen, in Bollerwagen, Umhängetaschen und Schubkarren Druckwerk in jeder denkbaren Form feilboten. In Buchhaim existierten über sechshundert Verlage, fünfundfünfzig Druckereien, ein Dutzend Papiermühlen und eine ständig wachsende Anzahl von Werkstätten, die sich mit der Herstellung von bleiernen Druckbuchstaben und Druckerschwärze beschäftigten. Da waren Läden, die Tausende von verschiedenen Lese zeichen und Exlibris anboten, Steinmetze, die sich auf Buchstützen spezialisiert hatten, Schreinereien und Möbelgeschäfte voller Lesepulte und Bücherregale. Es gab Optiker, die Lesebrillen und Handlupen fertigten, und an jeder Ecke war ein Kaffeeausschank, meist mit offenem Kamin und Dichterlesungen, rund um die Uhr.

[…] Ich mußte dem Impuls widerstehen, gleich in den erstbesten Buchladcn zu stürmen und in den Folianten zu wühlen, denn dann wäre ich vor dem Abend nicht wieder herausgekommen – und ich mußte mir zunächst eine Unterkunft besorgen. So strich ich einstweilen mit glänzenden Augen an den Schaufenstern vorbei und versuchte mir diejenigen Läden zu merken, die über besonders verheißungsvolle Auslagen verfügten.

Und da waren sie, die Träumenden Bücher. So nannte man in dieser Stadt die antiquarischen Bestände, weil sie aus der Sicht der Händler nicht mehr richtig lebendig und noch nicht richtig tot waren, sondern sich in einem Zwischenzustand befanden, der dem Schlafen ähnelte. Ihre eigentliche Existenz hatten sie hinter sich, den Zerfall vor sich, und so dämmerten sie vor sich hin, zu Millionen und Abermillionen in all den Regalen und Kisten, in den Kellern und Katakomben von Buchhaim. Nur wenn ein Buch von suchender Hand ergriffen und aufgeschlagen, wenn es erworben und davongetragen wurde, dann konnte es zu neuem Leben erwachen. Und das war es, wovon all diese Bücher träumten.“[12] –

Ja, geradeso wie im Märchen von der Frau Holle die Brote im Ofen schon alle ausgebacken sind, als Goldmarie am Backofen vorbeikommt, und wie sie das Mädchen rufen, wie dann die Äpfel ihr zurufen: „Wir sind schon alle reif“, geradeso scheinen die Bücher uns zuzurufen: „Lest uns!“

„Das war es, wovon all diese Bücher träumten…“, so wunderbar hat Walter Moers das in seiner Phantasiegeschichte formuliert. Poesie kann sich mehr erlauben als nüchterne Analytik, die sofort meckern würde, weil Bücher nicht sprechen können. Im Märchen aber können sie das, darum auch in Fantasymärchen, und immer in unserer Vorstellungswelt.

Was hülfe uns unser nüchterner, dekonstruierender Verstand, lägen nicht in einer viel tieferen menschlichen Schicht die Kraft und die konstruktive Macht seiner Phantasie! Sie läßt uns träumen, läßt uns auch Dinge erfinden, die wir übermorgen benutzen werden. Ja sie läßt uns sogar Worte der Macht frei aus unserer Vorstellungswelt schöpfen, die nichts bezeichnen, das es jemals gab, geben wird und geben kann, zum Beispiel Dimensionstore, Hypergravantrieb, aner auch Teufel, Erbschuld oder Klimagerechtigkeit. Es gibt Machtworte, die man als Drohvokabeln schwingen kann wie einen Zauberstab, andere Menschen zu knechten, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden[13]: „Tut Buß Ihr Sünder!“ hörten wir einst. „Staatsräson und bleibende Verantwortung!“ raunt es heute in unser linkes Ohr, „Nie wieder!“ brüllt es ins rechte. Auch das wissen kluge, aufgeklärte Bücher zu würdigen.

Auf den Schultern geistiger Ahnen

Die komplexen menschlicher Leistungen sind nur durch kulturelle Weitergabe möglich. Sie geschieht seit der griechischen Antike ganz wesentlich durch Bücher. Schriftliche Überlieferung bahnbrechender Gedanken und Einsichten ermöglicht uns, die Vordenker unseres eigenen freien Denkens auch namentlich zu würdigen. Die Geistesgeschichte ist wie ein gewaltiges Bauwerk, ähnlich einem gotischen Dom, an dem Generation um Generation Stein um Stein ihren Beitrag geleistet hat.

Wir stehen mit all unserem Denken auf den Schultern vieler scharfsinniger Männer, begnadete Bücherschreiber, die aber ihrerseits wieder auf den Schultern noch älterer stehen. Einem anderen Gleichnis zufolge baute jeder große Denker in seiner Epoche einen Turm. Sie rufen sich über die Epochen und Zeiten hinweg von Turm zu Turm Erkenntnisse und Botschaften zu, aber auch Kritiken, Verrisse und Schmähreden. Einer von ihnen, Michel de Montaigne, lebte sogar tatsächlich inmitten unzähliger Bücher in einem solchen Turm. Wenn wir ihre Werke aufschlagen, sprechen sie uns persönlich an, sie wollen uns mitteilen, was immer gilt, wollen aufklären, überzeugen und mahnen. Wenn wir genau hinhören, vernehmen wir ihren Ruf als Aufruf zur Freiheit. Lesen macht frei.

Geistig frei sein wollen viele Menschen aber gar nicht, sondern geborgen in einer sie ängstigenden Welt, die sie nicht verstehen. Sie suchen vergeblich nach einem universellen Sinn ihres Lebens und Sterbens. Wenn sie – natürlich – keinen finden, hören sie auf Priester, Heilsverkünder, Sinnstifter, Fernsehkommentatoren und andere Demagogen, falten die Hände und beginnen zu glauben. So verlieren sie ihre geistige Freiheit. Auch für sie gibt es Bücher, Dogmenkatechismen zum Nachbeten, Giftbücher des Geistes, klebrige Leimruten geistiger Einkerkerung.

Zu den großartigsten menschlichen Fähigkeiten gehört das Phantasieren. Wir vermögen uns grandiose Hirngespinste auszudenken, die uns helfen, unser Dasein zu bewältigen. Sie befähigen uns auch, Mitmenschen zu beherrschen, indem wir sie an die Realität unserer Phantasien glauben lassen. Unsere hirnersponnene Vorstellung wird dann für sie zu ihrer Wahrheit. So mancher aber glaubt selbst an die Gespenster, die seine Phantasie erfunden hat. Doch ein endloser Zug einsamer Aufklärer durchschaute in den heroischen Epochen der Geistesfreiheit das Spiel. Ihnen verdanken wir alles:

Homers Welt war noch erfüllt von kämpfenden und waltenden Göttern. Das magische Weltbild wimmelte von übersinnlichen Kräften und Geistwesen. Da ereignete sich in Milet ein geistiger Urknall: Der um 611 v.Chr. geborene Anaximandros erklärte, alles Geschehen, also der gesamte Weltprozeß, beruhe auf einer ihm innewohnenden Gesetzlichkeit. Diese nennen wir heute Naturgesetz. Anaximandros erklärte es, ohne auch nur die Spur eines „Jenseits“ oder einer Geisterwelt zu benötigen. Alles Geschehen beruhe auf Bewegung, die niemals aufhöre, und der Mensch sei ursprünglich aus andersartigen Lebewesen entstanden, dem Fische ähnlich.[14] Ich muß hier niemanden mit der Nase hineinstoßen, wen Anaximandros damit vorwegnahm.

Wer einmal selbständig zu denken begonnen hat, dem wird es zur Angewohnheit, die er nicht mehr aufgeben kann. Anaximandros Lehren wurden nicht vergessen. Xenophanes von Kolophons „weitreichende Völkerkunde hatte ihm bereits offenbart, daß die Götter eines Volkes nur das Spiegelbild von dessen eigenem Wesen sind, und kühn zieht er hieraus den Schluß, daß die Gottesanschauungen der Völker nur anthropomorphe Gebilde ihrer mehr oder weniger kindlichen Phantasie sind,“[15] „Und da beten sie“, seufzte Heraklit, „zu diesen Götterbildern, gerade wie wenn sich jemand mit toten Steinwänden unterhalten wollte. Sie haben eben vom Wesen der Götter und Heroen keine Ahnung.“[16] Es hat viele, viele Jahrhunderte gedauert, bis diese Rufe wieder gehört wurden.

Der soziale Erfolg geistiger Durchbrüche und Spitzenleistungen hing in der Geistesgeschichte immer und hängt bis heute nicht von ihrer rein intellektuellen Überzeugungskraft ab, sondern von Antwort auf die Frage: Wer bürgt für Sitte, Anstand und Moral, wenn diese nicht göttlichen Ursprungs sind? Warum „darf“ nicht jeder ungehemmt jedes anderen „Menschen Wolf“ sein? Die frühen griechischen Aufklärer hatten ein gähnendes Loch ins Tempelheiligtum der griechischen Sakralwelt geschlagen. Bis zum heutigen Tage geht es Hohepriestern, Sinnstiftern, Propheten, ja der gesamten Theologie darum, dieses Loch zu flicken, einen Begründungszusammenhang zwischen den Menschen und absolut geltenden Regeln wieder herzustellen und die Menschen geistig-moralisch zu verpflichten. Die Masse ihrer Denkbemühungen übernahm die Philosophie. Sie wurde jahrhundertelang die „Magd der Theologie“ genannt. Den Mägde- und Knechte-Philosophen entgegen stemmten sich frei denkende Aufklärer. Wie in einer immerwährenden Schaukelbewegung wechselten Epochen vemehrter Aufklärung mit erneutem theologischen Dogmatismus ab.

Die in ihrer Art geniale, nur leider falsche, Schlüsselidee für alle kommenden Heilsbringer, Propheten und Theologen lieferte Platon. Er griff philosophisch um Jahrhunderte zurück: Im Mystizismus hatte man einst alles Irdische als von „jenseitigen“ Geistwesen „beseelt“ geglaubt. Anstelle dieser Seelenlehre setzt er seine Ideenlehre. Angebliche ewige, im Irgendwo herumgeisternde Ideen seien die Urbilder aller Dinge, sie seien ihr Ursprung, ihr Vorbild und damit viel realer als die handgreiflichen Dinge. Jede Idee beruhe ihrerseits auf noch höheren Ideen, und die höchte denkbare Idee und Inbegriff des Guten sei deshalb Gott. Begeistert griff das junge Christentum den Platonismus auf und verband sich bis heute untrennbar mit ihm. So erfüllte es bald alle Anforderungen einer Herrschaftsideologie, denn das oberste Gute sprach nicht aus sich selbst. Es bedurfte eines obersten Sachwalters und Dieners auf Erden und bald auch einer Staatsmacht als weltlichen Arm.

Doch schon im Hochmittelalter untergruben manche Gelehrte das platonische Fundament der kirchlichen Scholastik. William von Ockham fiel auf, daß man sich unzählige phantastische Wesenheiten vorstellen kann, die es aber keineswegs zwingend auch real geben muß. Das beeinträchtigte den Glauben an die reale Existenz aller hübschen Wortschöpfungen wie „die Gerechtigkeit“ oder „das Gute“, weshalb Ockham sich vor den Nachstellungen der päpstlichen Inquisition ins kaisertreue München in Sicherheit bringen mußte. Aber erst als fromme Flüchtlinge aus dem 1453 von Türken eroberten Konstantinopel in den Westen kamen und im Gepäck wertvolle vorchristliche Texte altgriechischer Autoren, begann eine Renaissance antiker Denkweisen und führte zu einem lawinenartigen Effekt.

Der Glaube wankte, während die Skepsis zunahm. Niccolo Machiavelli begriff bereits vollständig den Unterschied zwischen etwas als Wahrheit Verkündetem und der sozialen Herrschaftsfunktion der Verkündigung. Montaigne inspirierte sich durch umfassende Kenntnis griechischer und römischer Autoren, zweifelte an allem und jedem und argumentierte konsequent vergleichend kulturhistorisch. Er baute auf vergleichenden Berichten des Weltreisenden Herodot auf, relativierte alle Glaubenswahrheiten und Riten als modisch bedingt, „relativierte“ sie damit und wurde zum Vorläufer des Historismus und der vergleichenden Ethnologie.

Nachdem sich der 30jährige Krieg an Konfessionshaß entzündete und wegen weltlicher Machtgier nicht gelöscht werden konnte, suchte Thomas Hobbes jede neue Zündung zu verhindern. Er kannte die Schriften von Machiavelli und Montaigne und glaubte nicht mehr an ewige Wahrheiten. Gibt es keine ewigen Wahrheiten, muß man sich dafür auch nicht gegenseitig massakrieren. Aus der Gleichgültigkeit gegenüber theologischen Allmachtsansprüchen erwuchs die bleibende Erkenntnis: Was als wahr gilt, muß ganz einfach von jemandem entschieden werden, und das kann nur der Staat sein. Glauben kann ja immer noch jeder, was er will. Wichtiger als „höhere“ Wahrheiten ist das nackte Überleben, ist der Frieden.

Hundert Jahre nach ihm argumentierte am Hofe Friedrichs des Großen der Franzose La Mettrie, der Mensch sei wie eine Maschine, und außer seiner Stofflichkeit gebe es da nichts.[17] Erschrocken von solchen Lehren suchten Obrigkeiten und Sinnstifter tief empört nach einer absolut geltenden Begründung für Sitte, Anstand und Moral. Mußte es nicht ins Chaos führen, wenn jeder macht, was immer er will? Weil man aber den Glauben an eine waltende und richtende Gottperson vielfach aufgegeben hatte und nur noch Theologen ernsthaft mit dem Seelenheil im Jenseits argumentierten, verlegten Naturrechtler ganz schlau Sitte und Moral vom transzendenten Jenseits in „den Menschen“ hinein. Da waren sie als übersinnliche Befehlsprogramme gut aufgehoben, nämlich immanent in jedem enthalten. Die Naturrechtler betrachteten sie, dachten scharf nach und fanden, was sie so dringend benötigten: das Moralische im Menschen! Gott will, daß wir unserer moralischen Natur gehorchen! Also sollte gefälligst jeder auch wirklich „gut“ sein, fügten sie ernst blickend hinzu, weil das einfach vernünftig sei. Wer sich keine Mühe gab oder dieses Moralische nicht in sich spürte, war – womöglich gar kein richtiger Mensch? Ein Unmensch?

Hohnlachend ob dieses Zirkelschlusses haute ein ungelernter philosophischer Banause allen Theologen, Moralisten und Metaphysikern ihre Lehren buchstäblich um die Ohren: Max Stirner hieß er mit Aliasnamen und führte die Aufklärung zu einem konsequenten Ende, indem er sämtliche Ideen von einem Jenseits, von Göttern, Seelen und immanenten Moralbefehlen verwarf. Er wurde zum geistigen Ahnherrn aller Autonomen, aller Anarchisten und auch aller, die mit seiner geistigen Hilfestellung irgendeine gegnerische Ideologie stören oder zerstören möchten. Für alle Heilsideologien ist er pures Gift. Dabei lebte Stirner privat als braver, unbescholtener Bürger. Er rief zu keinem Sollen auf, keinem Umsturz und keiner Revolution, sondern löste nur alle Knoten geistiger Unterdrückung.

Friedrich Nietzsche hatte ihn ebenso gelesen wie viele andere, nur als zitierfähig galt Stirner nicht. Er galt als potentieller Unterwühler von – der Leser weiß es schon: von Anstand und Moral. Nach dem Erscheinen von Nietzsches vernichtender Metaphysikkritik in „Jenseits von Gut und Böse“ sowie „Der Antichrist“ fragt man sich, wie Christentum und universalistische Moral überhaupt noch fortexistieren konnten. Immer mehr junge Leute nahmen beides nur noch mit Kopfschütteln zur Kenntnis. Viele Gebildete nahmen ihren Nietzsche im Tornister mit in die Stahlgewitter des ersten Weltkriegs. Die Bibel war weniger gefragt. Nachdem die Todesmutigen in zwei Weltkriegen in ihre Gräber gesunken waren, griffen die entmutigten Überlebenden erneut auf das tot geglaubte Naturrecht zurück und legten gleich in der Präambel des Grundgesetzes ein „Bekenntnis“ zu ihm ab.

Unterdessen hatte ein anderer Ast aus dem Baum der Aufklärung auf Machiavelli zurückgegriffen, und inspiriert von frühen französischen Soziologen wie Gustave le Bon und anderen interessierten sie sich für die soziale Funktion aller Moral als Herrschaftsideologie. Wie bereits Machiavelli, war für Max Weber kein Thema, ob es irgendeinen Gott oder eine allgemeinverbindliche Moral tatsächlich gibt. Er fragte nach den Bedingungen, unter denen Gottes- und Moralvorstellungen eine Herrschaft begründen und festigen. Auf seinen Schultern standen fast ein Jahrhundert später wieder Soziologen wie Helmut Schelsky und Arnold Gehlen sowie Philosophen wie Panajotis Kondylis. Sie zählen zur soziologischen und philosophischen Fraktion derer, die das staatliche Recht streng von der Moral unterschieden. Hans Kelsen war vor 1933 einer der Hauptvertreter des juristischen Teils dieser Phalanx gegen die Vormacht der Priester und Sinnstifter und Frontmann des Rechtspositivismus. Dieser besagt im Anschluß an Hobbes, daß unverbrüchlich als Gesetz gilt, was der staatliche Gesetzgeber als Gesetz erlassen hat. Kein Bürger darf seine Privatmoral dagegen geltend machen, sonst führte das geradewegs in den relgiösen Bürgerkrieg.

Ein Sollen kann immer nur aus einem erlassenen Gesetz abgeleitet werden, niemals aus der Behauptung allein, eine Regel gelte „von Natur aus“, folge also schlicht aus einem ein rein faktischen Sein. Kondylis schrieb dazu: „Unter den heiklen Umständen der theoretischen Zersplitterung des Seins beim gleichzeitigen Festhalten an der Universalität des Sollens muß sich jener, der die Problematik von Sein und Sollen von neuem auf die Tagesordnung setzt, wie der bekannte Grobian vorkommen, der im Hause des Gehenkten vom Strick sprach. Es ist keineswegs vergessen worden, daß derartige epistemologische Überlegungen nicht nur auf dezisionistische Erklärungen der Natur und der Funktion von Werten und Normen hinausliefen (Max Weber ist das prominenteste Beispiel dafür), sondern auch vernichtende Kritiken des Naturrechts zeitigten (als Zeuge sei hier die grandiose wissenschaftliche Leistung von Hans Kelsen angeführt). Die Antwort oder vielmehr die Reaktion auf solche Erinnerungen sind entweder das Verdrängen und Totschweigen der ganzen Fragestellung oder Widerlegungsversuche, die im Grunde nur anzeigen, wie sehr die Fähigkeit zum scharfen begrifflichen Denken eben unter der Preisgabe solcher Fragestellungen und solcher grundlegenden Denkübungen gelitten hat.“[18] Diese Zeilen belegen den engen und notwendigen Zusammenhang der Schlußfolgerungen in ganz unterschiedlichen Disziplinen, wenn man von denselben Denkgrundlagen ausgeht.

Sollensvorstellungen folgen aus Werten, die ihrerseits nur Vorstellungen sind. Sie können sich bis zu einer fanatisch moralisierenden „Tyrannei der Werte“ steigern, wenn man einen einzelnen Wert absolut setzt. Davor warnte der Philosoph Nicolai Hartmann[19] und inspirierte den Verhaltensforscher Konrad Lorenz zu tiefem Nachdenken. Dieser fragte dann wie bei jeder tierischen und menschlichen Eigenschaft: Wozu war es evolutionär zweckdienlich, daß Menschen bestimmte fundamentale Werte geradezu fühlen? Damit holte er unsere Wertvorstellungen endgültig aus des jenseitigen Gefilden des platonischen Ideenhimmels und untersuchte sie anthropologisch. Es versteht sich dabei von selbst, daß Lorenz sich gern auch auf Hartmann berief, Gehlen wiederum auf Lorenz und so fort. Vor allem aber hat Konrad Lorenz die Hartmann’sche Kategorienlehre übernommen, die uns hier noch beschäftigen wird, und seine klare Unterscheidung von Kausalnexus und Finalnexus.

Unverzichtbare Grundlagen, innergesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und Instrumente wie Religionen und Ideologien als Waffen im Kampf um Herrschaft und Macht zu begreifen, lieferten seit Ende des 19. Jahrhunderts Soziologen wie Gustave Le Bon, Max Weber und seine Nachfolger wie Helmut Schelsky, Arnold Gehlen und Erwin Scheuch, den ich als Kölner Student noch selbst habe kennenlernen dürfen. Wir hatten gemeinsam in seinem Institut ein Flugblatt gegen „Vorlesungssprengungen“ des MSB Spartakus verfaßt, unter denen er litt. Männer wie er haben sich keinem ideologischen Druck gebeugt. Mich erfüllt eine tiefe intellektuelle und emotionale Dankbarkeit und Verbundenheit mit allen alten Philosophen und Wissenschaftlern, von denen ich lernte, mein emotionales Freiheitsbedürfnis auch intellektuell zu unterfüttern. Ihr Denken lebt weiter.[20]

Es lebt in meinen Büchern. Des Nachts in meiner Bibliothek vernehme ich zuweilen ihr leises Flüstern.

Lesen Sie gern weiter in:

[1] Michel de Montaigne, Essais, 1580, Hrg. Hans Magnus Enzensberger, Übersetzer Hans Stilett, Frankfurt 1998, Buch 3, 3., S.412 f. – Die Überschrift hier („Im Bücherturm“) ist von mir gewählt.

[2] Michel de Montaigne, Essais, 1580, Hrg. Hans Magnus Enzensberger, Übersetzer Hans Stilett, Frankfurt 1998, Buch 3, 3., S.412 f.

[3] Ernst Jünger, Sturm, 1923, in: Sämtliche Werke, Band 15, ISBN 3-12-904251-2, S.45 ff. – Die Überschrift „Leutnant Sturm Vision“ habe ich hier gewählt.

[4] Wir dürfen unser Ernst Jüngers Heimat Hannover vorstellen.

[5] Ernst Jünger, Sturm, 1923, in: Sämtliche Werke, Band 15, ISBN 3-12-904251-2, S.45 ff.

[6] Genevieve Cogman, Die unsichtbare Bibliothek, 2015, ISBN 978-40420786-2, S.21.

[7] Genevieve Cogman, Die unsichtbare Bibliothek, 2015, ISBN 978-40420786-2, S.21.

[8] Nachempfunden dem Theologen und Philosophen William von Ockham.

[9] Terry Pratchett, Das Erbe des Zauberers, 1987, 16.Aufl.1989, ISBN 3-453-03451-1, S.206 f., 210 f. – Überschrift von mir.

[10] Terry Pratchett, Das Erbe des Zauberers, 1987, 16.Aufl.1989, ISBN 3-453-03451-1, S.206 f., 210 f.

[11] Walter Moers, Die Stadt der träumenden Bücher, 2006, 33.Auf.2015, ISBN 978-492-24688-0, S.30 ff.

[12] Walter Moers, Die Stadt der träumenden Bücher, 2006, 33.Auf.2015, ISBN 978-492-24688-0, S.30 ff.

[13] Sie haben das Zitat natürlich verstanden, weil Sie „Der Herr der Ringe“ von Tolkien kennen.

[14] Überliefert von Pseudoplutarch und Hippolytos, zitiert nach Capelle S.87.

[15] Capelle S.114.

[16] Herakleitos von Ephesos, zit. nach Capelle S.137.

[17] La Mettrie, Der Mensch als Maschine, S.77; ders.: Über das Glück, S.12 f., 71.

[18] Kondylis (1996), S.40.

[19] Hartmann (1926), S.576.

[20] Letzter Abschnitt aus: Klaus Kunze, Das rechte Weltbild, 2024, S.58 ff.

Schreibe einen Kommentar