Es gibt der Rechten zugeordnete relevante Publizisten, in deren Familien bei Tisch gebetet wird.[1] Bis in den Dunstkreis der Esoterik reichen Ursprünge der sogenannten Neuen Rechten – diese Ansicht vertritt der Göttinger Religionswissenschaftler Prof. Julian Strube und untermauerte sie in einem Vortrag[2].

Die Neue Rechte ist in der akademischen Diskussion angekommen: höchste Zeit, in den Diskurs einzutreten. Das gilt umso mehr, als Strube Querverbindungen bis hin zu Personen wie Aleksandr Dugin aufzeigt, dem ein eurasisches orthodox-christliches Großreich unter russischer Führung vom Atlantik bis zum Pazifik vorschwebt und dem geistiger Einfluß auf Putin zugeschrieben wird. Sind solche Leute wirklich geistige Verwandte der Neuen Rechten? Ich habe seine Positionen hier in diesem Blog schon am 29.3.2022 abgelehnt. Heute wollen wir noch näher hinsehen:

Was will Dugin?

Mit längerer Verspätung pflegen europäische Denkfiguren selbst in Rußland anzukommen. Aleksandr Dugin hat gerade das Mittelalter für sich entdeckt:

Wir haben unser eigenes Mittelalter, das glanzvolle Mittelalter des Moskauer Zarenreichs unter Iwan dem Schrecklichen, der Oprichnina, der Doktrin von Moskau als dem Dritten Rom, der Symphonie der Gewalten und der Übertragung der orthodoxen Mission zur Rettung der Welt vom Byzantinischen Reich auf Moskau. Dies ist unser Mittelalter, und wir müssen dorthin zurückkehren, sonst werden wir irgendwo am Rande des Kalifats oder einfach auf der globalen Müllhalde landen.

Alexander Dugin, Interview mit A. Dugin für das analytische Portal Источник, 8.11.2005, abgerufen am 10.7.2025, maschinelle Übersetzung.

Er erstrebt für sein Modell eine spiritual supremity.[3] Diese spirituelle Vorherrschaft möchte er durch einen Rückgriff auf die christliche Orthodoxie Moskauer Prägung erreichen. Er stellt sich die mittelalterliche Reichsidee (des Sacrum Romanum Imperium) so vor, als seien geistliche und weltliche Herrschaft prinzipiell miteinander verschmolzen gewesen.[4] Ein solches russisches Reich erträumt sich Dugin, dessen weltlicher Herrschaftsanspruch sich auf ein religiöses Fundament stellen soll. Soziologisch würde es sich dabei um den Typus der hierokratischen Herrschaft im Sinne Max Webers handeln.[5]

Der qualifizierte Träger des königlichen Charisma wird dann von Gott, d.h. den Priestern beglaubigt oder holt doch diese Beglaubigung nach, der als Inkarnation eines Gottes geltende Herrscher wird von Ihnen als den fachmännischen Kennern der Göttlichkeit anerkannt.

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S.875.

So ist es konsequent, wenn Dugin selbst Methoden Iwans des Schrecklichen akzeptiert, dient ein hierokratischer Gottesstaat doch in letzter Konsequenz der Legitimierung von Macht und der Domestikation der Beherrschten, wie Max Weber sich süffisant ausdrückte.[6]

Die ausgeprägte Geschichtsmetaphysik entlehnt Dugin der hinduistischen Lehre des kali-yuga im Rahmen eines zyklischen Geschichtsbildes: Das westliche Christentum befinde sich in einer Phase völligen Niederganges und müsse durch Moskau neu erstehen. Dabei verfällt Dugin auf eine verfehlte Anleihe an das arcanum des Katholiken Carl Schmitt, der christlichen Vorstellung, am Ende der Zeiten werde das Böse auf Erden siegen und müsse durch einen Aufhalter, ein Katechon, unbedingt ausgebremst werden.[7] Den gläubigen Katholiken Schmitt hatte der Albdruck bürgerkriegsähnlicher Zeiten und der allmähliche Zusammenbruch des alten Wertekosmos nie losgelassen.

Schmitt sieht, wie sein großes Vorbild Donoso, die Moderne im Zeichen des Antichristen, jenes im zweiten Thessalonicherbrief angekündigten Widersachers, der sich über alles erhebt, was Gott und Gottesdienst heißt, sich selbst zum Gott aufwirft und einen Zustand des Chaos, der Gesetzlosigkeit, der Lüge und der Bosheit herbeiführt.

Stefan Breuer, FAZ 27.2.1995[8]

Wir waten hier also bereits bis zu den Hüften in fundamentalistischen religiösen Vorstellungswelten und müssen Julian Strubes Einordnung widersprechen, diese lägen auf der Linie der spezifisch neuen Rechten. Jünger als uralt-rechts läßt sich Dugins quasimittelalterliches Weltbild schwerlich verorten. Es entspricht strukturell der mittelalterlichen Ideenwelt der Scholastik, deren Reste geistig, auch sozial als societas civilis, spätestens im Gefolge der französischen Revolution untergegangen sind. Bei Dugin kehrt ihre geistige Strukur als Farce wieder,

Von Julius Evola zu Alain de Benoist

Metaphysiker suchen seit der von Max Weber benannten Entzauberung unserer Welt nach der metaphorischen blauen Blume, finden sie aber nicht. Sie suchen nämlich am falschen Ort. Die blaue Blume der Sehnsucht blüht leider nur in ihrem eigenen Kopf. Dort schlug sie bei Dugin und Evola ihre Wurzeln.

Dugin hat massiv kompiliert und sich sein Weltbild zusammengezimmert aus Bestandteilen, die sich miteinander nicht vereinbaren lassen. Von Carl Schmitt kupferte er außer dem Wort Katechon auch den Gedanken der völkerrechtlichen Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte ab. Schmitt allerdings hatte das Konzept aus defensiven Motiven entworfen, weil er Deutschland geografisch im Zangengriff von USA und UdSSR sah und für Mitteleuropa einen interventionsfreien Raum forderte. Dugin dagegen rechtfertigt damit die offensive Eroberung eines Großreiches vom Atlantik bis zum Ural.

Die Idee des sakralen Reiches wiederum hat er Julius Evola entlehnt:

Ist ein Reich kein heiliges Reich, so ist es auch kein Reich, sondern so etwas wie ein Krebsgeschwür innerhalb der verschiedenen Funktionen eines lebendigen Organismus.

Julius Evola, Revolte gegen die Moderne Welt, S.110.[9]

Evola war begnadeter Metaphysiker, aber beileibe kein Christ, schon gar kein orthodoxer. Er forderte die normative Rückbindung an eine überpolitische, absolute Ordnung. Man kann das auch psychologisch so wenden, daß er seine persönliche Ideenwelt verabsolutierte und für universell gültig erklären wollte.

In romantischer Verklärung alten Königtums griff er sogar auf Joseph de Maistre (1753-1824) zurück und zitierte ihn zustimmend:

Und Joseph de Maistre schreibt: „Gott schafft die Könige buchstäblich. Er bereitet die Königsgeschlechter vor und läßt sie mitten in einer Wolke reifen, die ihren Ursprung verbirgt. Dann zeigen sie sich mit Ruhm und Ehre gekrönt; sie setzen sich durch, und das ist das größte Zeichen der Rechtmäßigkeit….“

Julius Evola, Revolte gegen die moderne Welt, S.43.

Einen Evola, der sich hundert Jahre nach de Maistre auf diesen schwärzesten aller legitimistischen Reaktionäre berief, ausgerechnet als Vertreter der neuen Rechten zu bezeichnen, ist indessen keine überzeugende Position.

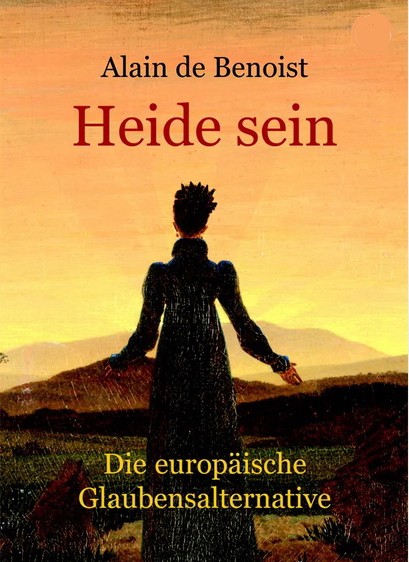

Mit Evola nähern wir uns allerdings darum der Neuen Rechten, weil er in manchem rezipiert wurde von Alain de Benoist, der diese neue Rechte maßgeblich beeinflußt hat. Benoist ist ebenfalls Gegner des Christentums, hält aber das metaphysische Bedürfnis für „den Menschen“ kennzeichnend,

Der Mensch braucht einen Glauben oder eine Religion – wir halten hier Religion und Moral auseinander – als Ritual, als beruhigende einförmige Handlung, als Bestandteil der Gewohnheitsnetze, aufgrund derer er sich formt. Diesbezüglich gehört die in letzter Zeit aufgekommene echte Ungläubigkeit zu jenen Untergangserscheinungen, die den Menschen in dem zersetzen, was er an kennzeichnend Menschlichem aufweist. (Ist jemand, der die Fähigkeit oder den Wunsch zu glauben verloren hat, überhaupt noch ein Mensch?)

Alain de Benoist, Heide sein, S.25[10]

was mich am 2.6.2023 in meiner Rezension zu dem Seuzfer veranlaßte: „Nach diesem strengen Urteil des Autors mußte ich mich spontan durch einen Blick in den Spiegel vergewissern. Zumindest eine gewisse Menschenähnlichkeit des Rezensenten war nicht zu leugnen.“

Alain de Benoist steht allerdings nicht für die Neue Rechte überhaupt, wenn es diese denn als abgrenzbares Phänomen gibt. Während linke Dogmatiker und christliche Theologen immer nach einer stringenten einheitlichen Rationalisierung ihres Glaubens suchen, ist dieses Bedürfnis bei konservativen und bei rechten Menschen wenig ausgeprägt. Sie fühlen sich nämlich in der Regel sehr wohl in unserer realen Lebenswelt und benötigen keine Utopien und keine politologischen Konstruktionen. Rechte theologisieren nicht. Sie fühlen sich nicht als Sünder und sehnen sich nicht nach Erlösung. Sie träumen nicht von einer schönen neuen Welt und träumen weder von Esoterik noch von irgendeiner Metaphysik.

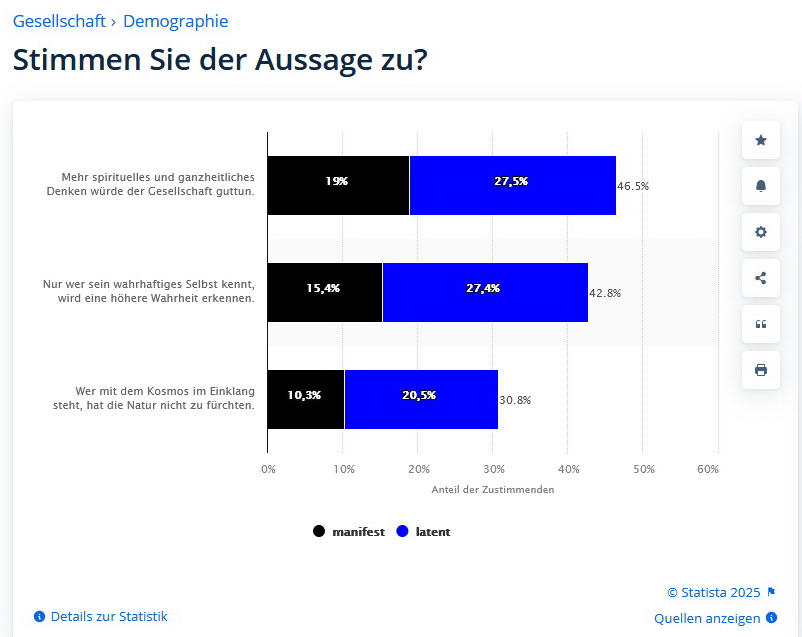

Mir ist keine Untersuchung darüber bekannt, ob der Anteil von Menschen mit spiritistischen oder esoterischen, aber auch solchen mit konventionell christlichen Neigungen unter Rechten höher, gleich hoch oder niedriger liegt als in der Gesamtbevölkerung:

Daten von Statista zur Verbreitung esoterischer Neigungen

Für die Nutzung metaphysischer Anleihen mag sprechen, daß tatsächlich viele Menschen das Bedürfnis haben, in eine als sinnvoll empfundene kosmische Ordnung oder wenigstens Weltordnung eingebettet zu sein. Dieses Bedürfnis ist keine Besonderheit der Rechten. Hinter manchen vielbenutzten Begriffen verbergen sich ursprünglich metaphysische oder esoterische Ideen, ohne daß es den Benutzern noch bewußt wird. In der politischen Arena werden unzählige solcher Begriffe benutzt oder auch mißbraucht, weil sie einen tradierten Symbolgehalt aufweisen und für die Freund-Feind-Kennung nützlich sind. Zum Beispiel ist das inflationär benutzte Wort Nazi schon längst seiner spezifischen Bedeutung entkernt worden und eignet sich als negatives Symbolwort.

Symbolbegriffe

Politische Begriffe sind konventionelle Wortsymbole. Worte wie Demokratie sind wie ein flatum vocis, ein Hauch der Stimme: Jeder spricht sie aus, aber man kann sie nicht recht greifen. Sie sind Hirnerzeugnisse, Kopfgeburten ohne festen Anker in der realen Welt. Sie transportieren Wünsche und keine Beschreibung exakter Fakten. Mit schwammigen Begriffen können wir auch Dinge bezeichnen, die nur in unseren Köpfen existieren: Prinzipien, Konstrukte, Gedankenmodelle. Sie entziehen sich jeder empirischen Überprüfung und jeder objektivierbaren, subsumti0nsfähigen Begrifflichkeit. Darum kann sich jeder von ein und demselben Symbolwort eine andere Vorstellung machen, zum Beispiel selbst von so schönen Begriffen wie Menschenrechte, Demokratie, Gott, Freiheit, Schuld oder Erlösung.

Die maßgeblichen ideologischen und politischen Begriffe sind säkularisierte theologische Begriffe. Ohne klar definierbaren Inhalt stehen sie als Symbole für politische Verheißungen und oft für letztlich uneinlösbare utopische Versprechen.

Auch Begriffe bilden Symbole, ebenso wie eine Fahne, eine Standarte, eine Parole oder ein Abzeichen. Ihre Funktion besteht darin, in den Massen Folgebereitschaft und bei den Gläubigen Folgebereitschaft zu erzeugen. Im Kern beruhen sie auf psychologisch entschlüsselbaren Wünschen und Erwartungshaltungen.

Macht gewinnt, wer sie sozial wirksam werden läßt, indem er Viele an den Realitätsgehalt solcher Begriffe glauben läßt. Dann gewinnen sie Bedeutung als soziale Tatsachen. Es müßte Micky Mouse nicht wirklich geben, um ihn auf eine Fahne zu malen und Tausende unter dieser Fahne in den Krieg ziehen zu lassen – wenn sie denn dran glauben – und wenn jemand sich als sein berufener Prophet und fähiger Vollstrecker präsentiert.

Die Legitimität aller politischen Systeme beruht auf dem Glauben an solche ideologischen Traumgebilde, die sich in Bildsymbolen oder Symbolbegriffen verdichten. Wer real herrschen will, muß ideell zu dienen vorgeben, zum Beispiel UnsererDemokratie. Er muß ein Ideal, das seine reale Macht zu begründen und zu befestigen vermag, als objektiv, universell und absolut gültig propagieren, gerade so wie Dugin, wie Evola und wie nebenbei bemerkt die Normativisten aller Couleur.

Die Metaphysiker

Den Schritt vom Saulus zum Paulus, vom Realisten zum Metaphysiker, kann ein Einzeler nach innerer Erschütterung gehen. So hatte Ernst Jünger vor dem 2. Weltkrieg der politischen Rechten angehört; von metaphysischen Gelüsten habe ich bis dahin nichts von ihm gelesen. Nach den Traumata der NS-Herrschaft wandelte er sich zum Metaphysiker:

Die geistig-titanischen Kräfte müssen von den menschlichen und göttlichen getrennt und ihnen unterstellt werden. Das ist nur möglich, wenn die Menschen sich metaphysisch stärken im gleichen Maße, in dem die Technik wächst.

Ernst Jünger, Der Friede, Erstdruck 1945, in: Ernst Jünger, Gesammelte Werke, Band 7, ISBN 3-12-904171-0, S.229.

Damit hörte er allerdings auf, „rechts“ zu sein und wurde vor seinem Tod noch katholisch.

Innerhalb des als rechts gehandelten Denkspektrums gibt es eine tiefe Kluft. Wir finden sie aber auch in anderen Denkstilen vor. Den Beteiligten ist sie meistens nicht bewußt: Auf der einen Seite stehen die aufgeklärten Realisten, auf der anderen die an Übersinnliches Glaubenden, darunter auch Katholiken. Diese glauben an die wirkliche Existenz ihrer Denkerzeugnisse und Konstrukte, wie schon mittelalterliche Platoniker im Universalienstreit behauptet hatten, die Allgemeinbegriffe von Dingen seien realer als die bezeichneten Dinge selbst.

Zu den erkenntnistheoretischen und philosophischen strukturellen Grundbausteinen rechten Denkens gehören unabhängiges, ergebnisoffenes, naturwissenschaftliches Denken, Freiheitsdrang und Selbstbestimmung, wie ich in „Das rechte Weltbild“ (2024) dargelegt habe. Inhaltlich richtet sich das Denken eines Rechten gewöhnlich auf reale Objekte, die er, etwa wie konkrete Personen, tief ins Herz geschlossen hat.

Das unterscheidet ihn von Metaphysikern, in deren Denken ihre begrifflichen Konstrukte vorherrschen. Deren Liebe ist im Kern Eigenliebe, weil sie ihrer höchstpersönlichen Idee gilt und allenfalls sekundär konkretisierbaren Personen. So übergaben einst christliche Metaphysiker bedenkenlos Ketzer den Flammen zugunsten des Reiches Christi auf Erden, so fanden Kommunisten in gläubigem Hoffen auf die „Weltrevolution“ nichts dabei, Renegaten und Klassenfeinde zu erschießen, und so fort. Auch auf der anderen Seite träumen manche von angeblicher alter Größe und finden, wie Dugin, dabei selbst Iwan den Schrecklichen gar nicht so schrecklich:

Wo immer jemand von der Rettung der Welt träumt und bereit ist, dabei über Leichen zu gehen, sollte Distanz wahren, wer nicht selbst am Ende eine werden möchte. Herrschaftsordnungen wie auch Kriege wurden historisch überall dann und dort besonders grausam, wo es metaphysisch verstandene „Feinde“ auszurotten galt und die individuellen Menschen aus dem Blickfeld gerieten. Mit einem realen Feind kann man Frieden schließen, mit einer Inkarnation des Bösen niemals. Allen historisch relevanten großen metaphysischen Systemen wohnte eine Art normativer Aufforderung inne, überall gelten zu sollen, koste es, was da wolle.

Die größten Zerstörungen und Leiden in der bisherigen Geschichte sind nicht von Relativisten, Skeptikern oder Nihilisten verursacht worden, sondern von Moralisten und Normativisten – und zwar im Namen der ‚einzig‘ wahren Religion, der ‚einzig‘ richtigen Politik oder der ‚einzig‘ zur Herrschaft geeigneten Rasse.

Panajotis Kondylis (1943-1998), Macht und Entscheidung, 1984, S.125.

Liebhaber des Übersinnlichen dagegen können sich nicht damit begnügen, was sie wissen. Sie müssen daran glauben, daß „es da noch mehr“ gibt. Statt ihrem persönlichen Leben durch freie Entscheidung einen Sinn zu geben, erfinden sie sich einen transzendenten großen Sinnstifter, der das schon ewig für sie erledigt habe. Da ihn noch niemand angetroffen hat, muß er wohl als Geist in einem jenseitigen Himmel wohnen oder sich wenigstens in jedem materiellen Fragment unserer Welt sinnstiftend verstecken. Es trügen demnach alle Elementarteilchen eine heimliche Aufgabenzuweisung in sich: „Seid fruchtbar und mehret euch!“, könnte ein solcher Befehl nach hebräischem Glauben gelautet haben. „Der Stärkste soll siegen!“, würde ein anderer formulieren, denn „die Natur“ befehle das – gesetzlich!

Wer mit dem realen „Diesseits“ nicht auskommt, erfindet sich Götter, die genau das gebieten, was ihr menschlicher Erfinder gern hätte. Eine unpersönliche „Natur“ erfüllt dieselben Wünsche: Man kann zum Beispiel „der menschlichen Natur“ zuschreiben, was immer beliebt, um alles normativ zu rechtfertigen, was man ohnehin gern möchte. In den esoterischen Kreisen des rechten Narrensaumes dürfen auch Geister nicht fehlen: Im Anschluß an Hegels „Weltgeist“ erfindet man dann einen übersinnlichen deutschen Volksgeist. So war es nur noch ein kleiner gedanklicher Fehltritt, diesem einen „Ungeist“ zur Seite zu stellen, was Nationalsozialisten gern aufnahmen und sofort zu wissen meinten, in welchen Leuten dieser Ungeist sich besonders manifestiere.[11]

Für einen realistisch denken Rechten ist solche Metaphysik gruselig. Das schließt nicht aus, metaphysische Topoi zu verwenden, ja geradezu zu mißbrauchen, sie also rein zweckorientiert auszunutzen. Die Masse hört sie gern. Viele Menschen haben ein unstillbares Bedürfnis nach „Höherem“, das über ihre sonst als sinnlos empfundene Existenz hinausweist. Seit Papst Urban II. am 27. November 1095 mit den Worten: „Gott will es“ zum Kreuzzug aufrief, wehen metaphysische Fahnen über allen Gefolgschaften, in die sich Gläubige gefälligst einzureihen haben. Ihre Führer können, müssen aber nicht selbst glauben, sie müssen nur für gläubig gehalten werden.[12]

Wo Menschen einen Glauben nötig haben, sind die Priester nicht weit, die Sinnverkünder, die Heilspender und die Seelentröster. Ihnen folgen auf dem Fuß die Meßdiener mit den Klingelbeuteln, die Dogmatiker und Inquisitoren. Der Soziologe Schelsky bezeichnete ihre heutigen Vertreter als Priesterkaste einer neuen Sozialreligion.

„In der Tat drängen sich Begriffe der längst überholt geglaubten »Metaphysik« als einzig angemessene Formen ihres Verständnisses auf. Daß es sich dabei um eine andere Religiosität handelt als um den christlichen Heilsglauben ist deutlich, ja, diese neue Religiosität ist nur zu verstehen als die Dauerhaftigkeit religiöser Grundbedürfnisse, nachdem das Scheidewasser der Aufklarung und Säkularisation die spezifisch christlichen Glaubensinhalte von diesem religiösen Heilsbedürfnis ersetzt und abgespalten hat.“

Helmut Schelsky[13]

Typischerweise wurde Schelsky prompt von den Hohepriestern der neuen Sozialreligion als reaktionär, konservativ oder rechtsextremistisch beschimpft.[14] Es spricht für die Richtigkeit unserer Analyse, realistisches statt quasireligiöses Denken sei ein wesentliches Merkmal rechten Denkens, daß Schelsky bereits in den Jahren nach der linken Studentenrevolte 1968 von den Linken als „rechts“ eingeordnet wurde.

Damit wird überdeutlich, daß keiner der modernen Metaphysiker, keiner der alten oder neuen Heilsbringer, philosophisch mit Rechten in einem Boot sitzt. Wie sich im Mittelalter die Scholastik gegen weltlich argumentierende Denker wandte und erst durch die beginnende Aufklärung zurückgedrängt wurde, benutzen alle religiösen und quasireligiösen Heilsbringer Metaphysik, welche dies inhaltlich auch immer sein mag. Rechtes Denken wehrt christliches Moralisieren genauso ab wie die modische Anbetung „des Menschen“ als Gottersatz[15] und das Moralduseln oder die Minderheitenschwärmerei der neuen Sozialreligion. Gegnerisch sind aber auch die mit beschwörender Miene vorgetragenen Versuche, ein normatives Sollen aus einer angeblichen Natur des Menschen hervorzuzaubern: Der Starke herrsche in der Welt über den Schwachen, also solle das so sein.

Viele ideologische Nischenexistenzen pflegen nämlich zutiefst metaphysische Glaubenslehren und halten sich dabei selbst für rechts. Dadurch setzen sie sich nicht nur in unüberbrückbaren Widerspruch zu allen Grundlagen rechten Denkens, sondern machen sich damit höchst angreifbar. Rechtes Denken beruht auf der Autonomie des frei über sein Schicksal entscheidenden Individuums.[16]

Obwohl wir damit auch alles kollektivistische Denken verworfen und in den Orkus verbannt haben, spaziert es in den Augen mancher Autoren unter metaphysischen Fanfaren zur publizistischen Hintertür wieder herein und beruft sich dabei auf unser aller geliebtes Deutschland: „Die Kulturen sind wirklich die Seelen der Völker, ihr ursprünglicher Anteil, ihr längstes Gedächtnis, der stärkste Beweis für ihr unterschiedliches Genie, die beste Gewähr für ihren Fortbestand, ihr Werden, ihre Fähigkeit, die Geschichte fortzusetzen.“[17]

Faktisch richtige Beobachtungen sind hier mit metaphysischen Deutungen und Seelenglauben so unentwirrbar verwoben, daß die Linke Julia Rosenstock neben ähnlichen Beispielen resümieren kann: „Letztlich entwirft rechtsradikales Denken somit eine kulturell ausformulierte Teleologie des Lebens, in welcher der Einzelne in seiner Doppelung als Sein und Aufgabe stets an das ihm seinshaft Gegebene gebunden bleibt.“[18] In der Tat sind es die metaphysischen und darum normativen Argumente, die hier auf ein gefährliches Glatteis führen: Wer an ein festgelegtes Schicksal glaubt und seine Existenz (teleologisch) auf einen von vornherein feststehenden Zweck gründet, verzapft nicht nur philosophischen Unsinn. Er vernichtet auch die Grundlagen seiner eigenen Freiheit und opfert diese auf dem Altar eines völkisch gedachten Kollektivs, das nur in seiner Wunschvorstellung existiert.

Lesen Sie gern weiter in:

[1] Ich nenne keine Namen, weil es mir nur um die Sache geht und keinesfalls um Angriffe auf die Person anständiger Menschen, deren Ziele ich vielfach teile – nur nicht in der Gretchenfrage.

[2] Universität Göttingen, Aula am Wilhelmsplatz, 21.1.2024.

[3] So in einem Interview mit einem US-Sender.

[4] Tatsächlich hat es eine solche Verschmelzung nach Karl dem Großen, der für seine Person auch die Oberherrschaft über die Geistlichkeit beanspruchte, nicht gegeben. Im Gegenteil folgte aus der späteren Zweischwerterlehre eine Trennung der geistlichen von der Weltlichen Machtsphäre, was freilich zu anhaltenden Konflikten führte.

[5] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Zweiter Halbband, 6.Abschnitt, in der Ausgabe ISBN 978-3-86150-730-7 auf S.874 ff.

[6] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Zweiter Halbband, 6.Abschnitt, in der Ausgabe ISBN 978-3-86150-730-7 auf S.891.

[7] Freilich war Carl Schmitts Endzeitvorstellung vom Katechon nicht zyklisch geprägt, sondern linear.

[8] Stefan Breuer, Der letzte Ritter der heiligen Johanna, Rezension zu: Günter Meuter, Der Katechon, Zu Carl Schmitts fundamentalistischer Kritik der Zeit, FAZ 27.2.1995, vgl. auch Klaus Kunze, blog, 28.11.2021

[9] Julius Evola, Revolte gegen die moderne Welt, Neue Übersetzung der 3. Ausgabe von Rivolto Contro Il Mondo Moderno, Roma 1969, ISBN 3-927940-11-9, S.110.

[10] Alain de Benoist, Heide sein. Die europäische Glaubensalternative, © 2023 by Lindenbaum Verlag GmbH, Beltheim-Schnellbach, Aus dem Französischen von Patrick de Trevillert und Claude Michel, Erstauflage 1982 im Grabert Verlag, Überarbeitete u. erweiterte Neuauflage 2023 im Lindenbaum Verlag, S.25.

[11] Vgl. Claus Wolfschlag, Hitlers rechte Gegner, 1995, ISBN 3-927940-18-6, S.110.

[12] Vgl. Niccolo Machiavelli, Der Fürst, XVIII = Il Principe, 1513/1532, = Der Fürst, Hrg. Philipp Rippel, 1986.

[13] Helmut Schelski, Die Arbeit tun die anderen, Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen, 1975, ISBN 3-531-11300-3), S.35.

[14] Helmut Schelski, Der selbständige und der betreute Mensch, 1978, ISBN 3-548-03527-2, S.9.

[15] Klaus Kunze; Wie der Mensch sein eigener Gott wurde. Humanitarismus – die Religion der Gottlosen. Hamburg, Hrg. Die Deutschen Konservativen e.V., 2022, Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, 1845, Stuttgart (Reclam) 1972, S.61 f., 192 f.

[16] Zum Dezisionismus vgl. eingehend Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, 1995.

[17] Pierre Krebs, Das Thule-Seminar (1994), hier zitiert nach Julika Rosenstock, Vom Anspruch auf Ungleichheit, Über die Kritik am Grundsatz bedingungsloser Menschengleichheit, gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Zentrums für Antifeminismusforschung der Technischen Universität Berlin, gefördert durch die Heinrich-Böll-Stiftung, 2015, S.149.

[18] Rosenstock a.a.O. S.154.

Buckliger

Nein, rechts ist Gott, König, Vaterland. Das geht ja gar nicht anders, denn der erste Stand war der Klerus.

Wie Vox Day einst schrieb, entweder, der Westen kehrt zum Christentum zurück, oder wir werden von Dämonen regiert werden. Einen Plan B gibt es nicht.

Man muß hier gar nicht Mickey Mouse bedienen, sondern Moral selbst ist ohne Gott undenkbar, sie kann nicht gesetzt werden, wie Vox Day ja auch in „The Irrational Atheist“ gut darlegte. Neben „Cuckservative. How ‚Conservatives‘ Betrayed America“ eines seiner bekannteren, obwohl er auch Fantasy schreibt. Nur erkennt er hier selbst an, daß Tolkien unerreicht ist.

Er führte eine interessante Debatte mit einem promovierten Philosophen über das Problem des Bösen:

Das Problem des Bösen kann nicht gelöst werden ohne Gott:

Er hat sich auch zu Deutschland und der „Clownwelt“ geäußert:

Wenn Sie oben schreiben, niemand hat Gott gesehen, ist das ja falsch, da die Apostel ja Christus Jesus anfassen konnten. Wenn Sie nun die Validität der Evangelien ablehnen, müßen Sie auch die Existenz Alexanders des Großen anzweifeln: die sicherste der fünf Sekundärquellen geht auf Arrian zurück, der diese circa 470 nach Alexanders Tod schrieb. Siehe auch F. F. Bruces Bücher „The Canon of Scripture“ oder „The New Testament Documents: Are They Reliable?“.

Man erfindet auch nichts, sondern man findet — ich erhängte mich mit dreiundzwanzig, überlebte, kam dann mit dreißig durch eine Bekehrungserfahrung zu Gott — Christus JEsus — und schleppe mich nun weiter durchs Leben, das ohne Ewigkeit auch keinen Sinn aufweist.

Denn es gibt keinen Maßstab außerhalb Gottes. Wenn Sie meinen, ich müßte Ihrem Wertesystem gehorchen, ist das eben Hybris. Muß ich nicht, was schert mich die Privatmoral eines Fremden? Was habe ich zu befürchten, wenn ich mich umbringe, und Gott nicht ist? Nichts. Ich beende einfach ein Leben, das mir nicht gefällt.

Daß die Heiden brutal mordeten, ist bekannt. Daß auch Germanen schwache Kinder töteten, ebenfalls, ganz zu schweigen von den Kulten der Vorfahren Vox Days, der halb mexikanisch-indianisch ist — dort schnitt man Herzen heraus usw.

Konstantin hat als erster christlicher Kaiser die Schaukämpfe und Kindstötungen verboten. Daher heißt Vox Days Buch ja auch „The Irrational Atheist“ — der heutige Atheist zehrt eben von der christlichen Moral, kann diese aber nicht setzen.

Klaus Kunze

Danke für Ihren Diskussionsbeitrag. Ich habe mir aber erlaubt, Ihre unzähligen externen Links herauszulöschen.

Wenn man glaubt, daß es einen Gott gibt, wenn man weiterhin glaubt, daß er genau das will, was Sie behaupten, wenn man schließlich glaubt, Aposteln hätten ihn gesehen, wenn man endlich glaubt, er hätte eine universelle Moral befohlen, die vermutlich auch in der Galaxis Andromeda noch gilt, ja dann ist Ihre Argumentation schlüssig. Wenn man aber von alledem irgend etwas nicht glaubt, dann widerspiegelt alles, was Sie über Ihren Gott behaupten, eben Ihre individuellen Hoffnungen und Wünsche, kurz: Ihre sympathische Persönlichkeit. Denn daß Sie etwas Gutes beabsichtigen, steht ja außer Frage. Vielleicht beabsichtige ich ja dasselbe wie Sie. Ich lege es aber keinen übersinnlichen Wesenheiten in den Mund, sondern weiß ganz bescheiden, daß all meine Hoffnungen, Wünsche und Gefühle, daraus folgend meine Moral, nur mir selbst gehören und von mir und in meinem Kopf erzeugt werden.

Gäbe es den christlichen Gott, würde genau darin meine „Gottesebenbildlichkeit“ bestehen.