Die totalitäre Demokratie

Wie gut, daß wir keine Demokratie haben! Unsere Regierungsform ist ein Parlamentarismus nach englischem Vorbild. Demokratie als Regierungsform weist viele Nachteile auf. Als die Jakobiner sie in der französischen Revolution einführten, ersoff das Land in Strömen von Blut.

Der Einzelne war schutz- und rechtlos gegenüber dem absoluten Machtanspruch der Jakobiner an der Spitze „des Volkes“. Gegenüber dem „Willen des Volkes“, das sich selbst regiert und die Gesetze gibt, gibt es keine höhere Instanz. Dagegen ordnet das Grundgesetz eine Gewaltenteilung an.

Dieses Prinzip ist sowohl in seinen englischen Ursprüngen als auch in seiner theoretischen Grundlegung bei Montesquieu keineswegs mit dem demokratischen Prinzip zu vereinbaren.

Roman Herzog, in: Maunz-Dürig, Grundgesetzkommentar, 2006, Rdn.39 zu Art. 20 GG.

Daß „das Volk sich selbst regieren“ solle, ist der oberste demokratische Glaubenssatz. In einer Massengesellschaft ist diese Utopie praktisch undurchführbar. Tatsächlich kann sich kein großes Volk selbst regieren. Es benötigt handlungsfähige Organe, also einen differenzierten Staatsapparat. Regierte sich „das Volk“ selbst, wäre seine Staatsgewalt unumschränkt und unteilbar. Eine Gewaltenteilung dürfte es nicht geben. Diese dient

der Mäßigung der staatlichen Gewalt und richtet sich damit insbesondere gegen die auf Rousseau zurückgehende Idee der gewaltenhäufenden (und damit notwendig totalitären) Demokratie. […Sie ] ist zum ersten Mal […] während der Jakobinerherrschaft der französischen Revolution praktiziert wurden.

Roman Herzog, in: Maunz-Dürig, Grundgesetzkommentar, 2006, Rdn.39, 41 zu Art. 20 GG.

Die Revolutionsmaschine – Stufe 1

Wie erstmals der Franzose Augustin Cochin durch seine Archivstudien und soziologischen Arbeiten nachgewiesen hat, entstammten die Herren der Guillotine einem Milieu geistreicher Debattierclubs.

Die Ratten gab es vor dem Käse, die Jakobiner vor der Revolution.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.67.

Selbst erhoben diese Leute den Anspruch des „freien Denkens“. „Wenn Cochin von freiem Denken spricht, meint er nicht nur den Atheismus, sondern das gesamte konstruktivistische Denken, das die bestehende Realität völlig mißachtet und seine Prinzipien direkt aus dem modernen philosophischen Idealismus und dem damit verbundenen Anspruch auf individuelle Autonomie ableitet.“[1] Das „freie Denken“ jener Aufklärer tendierte zum Grundsatz des Individualismus, indem es alle gemeinschaftlichen sozialen Phänomene dekonstruierte.

Mit allen soziologischen Merkmalen einer Sekte dekonstruierten sie in einem ersten Schritt alle herkömmlichen sozialen Institutionen, um endlich die Diktatur „der Vernunft“ mit sich selbst als Diktatoren zu errichten.

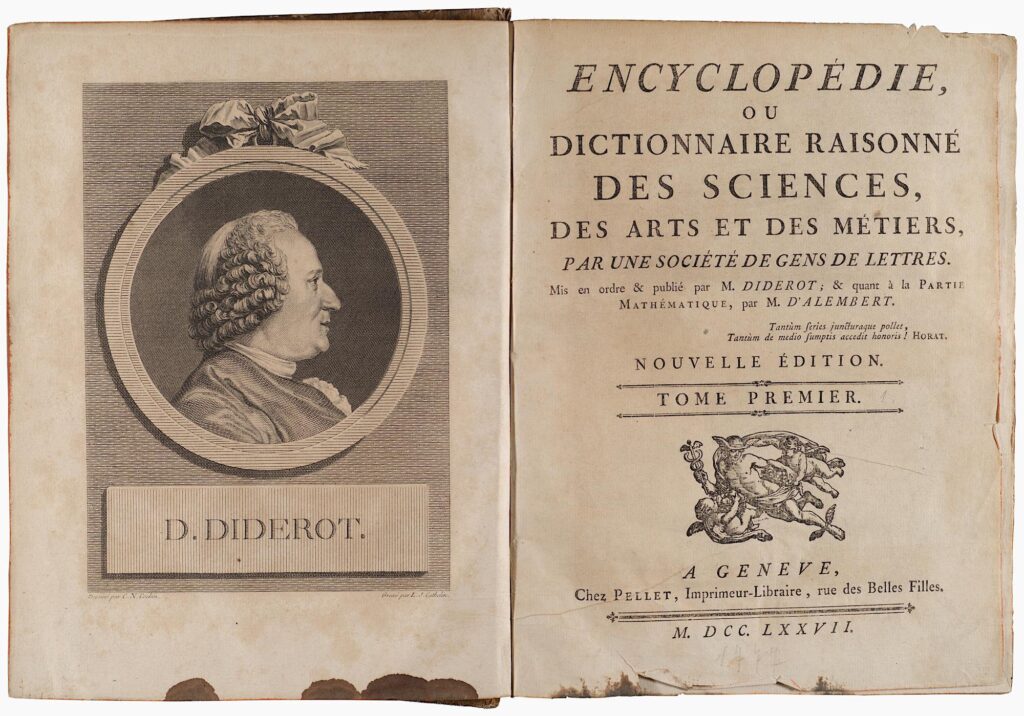

Ein weiterer Brauch der Sekte: man verfolgt. Vor dem blutigen Terror von 1793 gab es zwischen 1765 und 1780 in der Literatenrepublik einen „trockenen“ Terror, die Encyclopédie war ihr Wohlfahrtsausschuß und d’Alembert ihr Robespierre. Dieser Terror mäht Ansehen wie der andere die Köpfe; seine Guillotine heißt Diffamierung – die Infamie, wie man es damals sagte. Dieser von Voltaire eingeführte Begriff wird 1775 in den Gesellschaften der Provinz mit juristischer Genauigkeit gebraucht.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine[2], ISBN 978-3 85418 198 9, S.23.

Die Encyclopédie bestand in einem Kompendium von Essays und Stellungnahmen zu wissenschaftlichen Themen und bildete in ihrer sozialen Funktion einen Vorläufer von Wikipedia. Wehe dem, der hier verrissen wurde!

Als „infam“ bezeichnen bedeutet einen genau beschriebenen Prozeß, der eine Untersuchung, Beratung und ein Urteil umfaßt und schließlich zur Vollstreckung führt, nämlich zu einer Verdammung zur öffentlichen Verachtung.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.23.

„Augustin Cochin geht von der Existenz des Milieus der „philosophischen Gesellschaften“ um 1750 aus. Er definiert es von Anfang an als eine „ Sekte “, die die drei Merkmale aufweist: der Wunsch, eine Orthodoxie des Denkens zu schaffen und aufrechtzuerhalten, strenge Disziplin, eine systematische Verfolgung abweichender Geister sowohl innerhalb als auch außerhalb.“[3]

Als Resultat der Debattierclubs von Aufklärern wie Rousseau, d’Alembert, Diderot, Voltaire und vielen anderen erkannte Cochin als gläubiger Katholik nur das Nichts der völligen Destruktion:

Im allgemeinen findet sich kein Fanatismus ohne Glauben, kein Gehorsam ohne Treue, keine Exkommunikation ohne Kommunion, kein Anathema ohne lebendige und mächtige Überzeugungen – so wie man keinen Körper ohne Geist kennt. Doch seht das Wunder: Diese mächtigen Verteidigungswerke verteidigen nichts, nichts als Leere und Negation. Dahinter ist nichts, was man lieben, nichts, woran man sich halten und dem man folgen könnte. Diese dogmatische Vernunft ist allein die Verneinung jedes Glaubens und diese tyrannische Freiheit nichts als die Verneinung jeder Regel.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.24 f.

Cochin stand staunend vor einem Phänomen, das sich vor revolutionären Umwälzungen wiederholen sollte. Weil er 1916 an der Somme fiel, hat er die Oktoberrevolution nicht mehr erlebt, erst recht nicht die Umschwünge von 1933 sowie von 1968 in West- und 1989 in Mitteldeutschland. In vorrevolutionären Phasen besteht der erste Angriff in der Dekonstruktion der bestehenden Macht mit ihren Glaubensgewißheiten und gesellschaftlichen Institutionen.

Die Revolutionsmaschine – Stufe 2

Es versteht sich dabei von selbst, daß dieser Kampf immer im Namen „der Freiheit“ geführt wurde und werden mußte. „Frei“ wurden die Köpfe allerdings: vor 1789 frei vom Glauben an die katholische Kirche, die Königsherrschaft von Gottes Gnaden und die natürliche Überlegenheit des Adels. So wurden auch nach 1968 die Köpfe frei von der Vorstellung, ein Volk mit positiver Identität und bewahrenswerten Traditionen zu sein, frei von selbstverständlichen Gewißheiten wie der Bindung an die Familien, dem Respekt vor Lehrern, Polizisten, Schaffnern, schließlich allen Respekts und letztendlich jedem Gefühl, in diesem Lande gebe es noch irgend etwas Wertvolles zu verteidigen.

Sie kennen diese Dogmen der Philosophie, sie reduzieren sich alle auf eines: die Natur ist gut, und alle Regeln beziehen sich auf eine: laissez faire. Der Mensch genügt sich selbst in seiner Vernunft, seinem Willen, seinen Instinkten; Glaube, Gehorsam, Respekt sind die einzigen Gefahren, die Voltaire mit einem Wort bezeichnet: das Infame.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.27.

Nach 1789 folgte auf den Zusammenbruch der alten Gewißheiten der nackte Terror gegen alle, die an ihnen noch festhalten wollten. Man fand sich aber überraschenderweise nicht in der versprochenen schönen neuen Welt der völligen persönlichen Freiheit wieder. Tatsächlich wurde nur eine Herrschaftsideologie durch eine andere ersetzt.

Im Rahmen jeder neuen Herrschaftsideologie verlieren die alten Begriffe ihren Sinn. Sie werden uminterpretiert.

Philosophische Worte wie Gerechtigkeit, Wahrheit und noch andere [nehmen] einen besonderen Sinn an, der gemeiniglich im Gegensatz zur geläufigen Bedeutung steht.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.30.

Eben diese Gesetzmäßigkeit sehen wir in Deutschland seit einigen Jahren, wenn tragende Begriffe, auch des Verfassungsrechts wie „Familie“, „Mann“ und „Frau“, uminterpretiert und mit beliebigem Inhalt gefüllt werden. Es erstaunt, mit welcher Klarheit Cochin diese Begleiterscheinungen der revolutionären Umwälzung erkannt und als ein Element, einem Rädchen im Getriebe einer umfassenden Revolutionsmaschine eingeordnet hat. Anders als ältere Autoren sah er die Revolution weder als bösen Abfall von Gott noch als Werk irrer Einzeltäter, sondern in ihrem nachvollziehbaren soziologischen Zusammenhang. Dieser wiederum ermöglicht es uns, dieselben Methoden und Gesetzmäßigkeiten in unserer politischen Entwicklung zu erkennen.

Wie die einstigen Jakobiner sind auch unsere modernen Jakobiner nicht motiviert durch Erfahrungen des täglichen Lebens in den vorhandenen Lebensgefügen wie Familie, Verein, Heimatdorf oder -stadt, damals auch Zunft und Innung oder Kirche. Alle diese sozialen Tatsachen möchten sie zerstören zugunsten der Alleinherrschaft ihres einen abstrakten Ideals, dem sie alles unterwerfen wollen.

Das Ende dieser [..] Arbeit ist eine Destruktion. Alles in allem eliminiert und reduziert sie. Das Denken verliert zuerst die Sorgfalt, dann nach und nach den Sinn, die Kenntnis des Realen; und eben aufgrund dieses Verlustes kann es frei sein. Es gewinnt nur in dem Maße an Freiheit, Ordnung und Klarheit, in dem es an seinem Gehalt an Wirklichkeit verliert.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.31.

Doch hat Dekonstruktion noch nie zu einer Aufhebung der Herrschaft des Menschen über den Menschen und einer aufgeklärten Gesellschaft geführt, deren Bürger an nichts glauben. Sie führte immer nur zur Ersetzung eines Glaubens durch einen anderen und damit einer Herrschaft durch eine andere. Es wechselt die Herrschaft der einen Sinnstifter und Seelentröster nur mit der Herrschaft rivalisierender Sinnstifter ab.

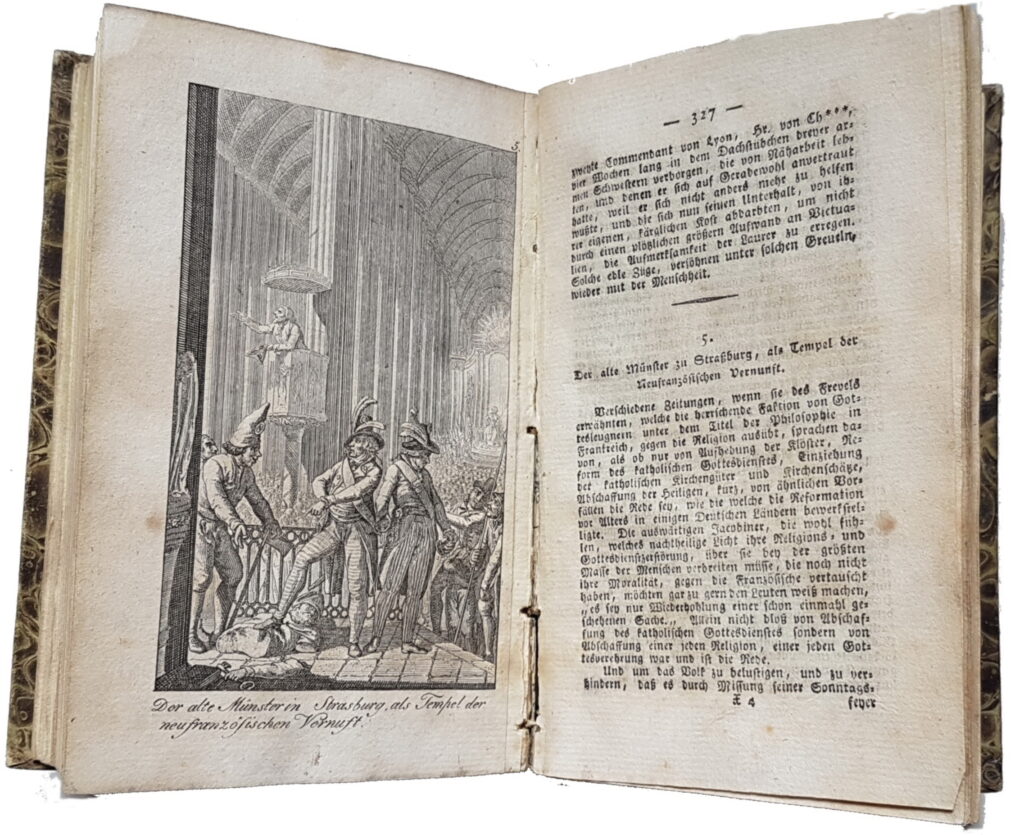

Nach den Philosophen, die den Tempel niederreißen, kommen die Jakobiner, ihn wieder aufzubauen. Sie errichten eine Regierung, eine Neuordnung und den Altar des Vaterlandes oder der Humanität.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.43.

Die Revolutionsmaschine: Stufe 3

Durch die jakobinischen Gesetze der französischen Revolution wurden im Endeffekt alle bestehenden Institutionen zerschlagen und ersetzt.

Wenn das Volk auf dem Thron sitzt, übernimmt der Staat den Laden. […] In der politischen Ordnung ist es die Regierung durch das Volk selbst, die direkte Demokratie. Knecht unter dem König, frei unter dem Gesetz von 1791, wird das Volk 1793 zum Herren; indem es sich selbst regiert, unterdrückt es die öffentlichen Freiheiten, die nur Garantien zum Gebrauch gegen die Regierenden waren: Das Wahlrecht wird aufgehoben, weil es regiert, das Recht der Verteidigung (erg.: vor dem Strafrichter), weil es selbst richtet; die Pressefreiheit, weil es schreibt; die Meinungsfreiheit, weil es spricht.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.87, 86.

Das alte Frankreich war ständisch gegliedert, und in jeder der vielen ständischen Korporationen waren die Einzelnen eingegliedert, aber auch vor Eingriffen von außen geschützt. Nach ihrer Abschaffung war nur noch jedes Individuum für sich unmittelbar dem Ganzen unterworfen: das heißt nominell dem Volk, institutionell dem Parlament, praktisch dem sogenannten Wohlfahrtsausschuß der jeweils herrschenden Jakobiner.

Infolge eben dieser Tatsache ihrer Befreiung können diese politischen Atome die aktive und positive Rolle eines organisierten Volkes nicht aufrechterhalten. Ein Volk von Wählern ist nicht mehr fähig zu Initiativen, nur mehr zur Zustimmung; es kann zwischen zwei oder drei Programmen auswählen oder zwischen zwei oder drei Kandidaten, es kann aber nichts mehr selbst entwerfen.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.114.

Im Vergleich der Freiheiten vor der Revolution

schenkt die französische Freiheit der Souveränität des Volkes die größte Beachtung, da sie ihm eine aktive, positive, direkte Rolle gewährt, aber unter der Bedingung, das Individuum zu ignorieren und sich nur an organisierte Körperschaften zu wenden – die englische Freiheit isoliert und befreit das Individuum, beläßt ihm aber nur eine negative und passive Rolle und stützt sich im übrigen auf die Rolle der Parteien. Die erstere anerkennt die Autorität der Körperschaften, die andere setzt auf die faktische Disziplin der Parteien.

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.114.

Die seit langem beobachtete gesellschaftliche „Atomisierung“ wurde hier schon vor über hundert Jahren von Cochin klar erkannt. Je umfassender die urwüchsigen gesellschaftlichen Institutionen entmachtet oder zerschlagen werden, desto mehr wird der übrig gebliebene Einzelne unmittelbar abhängig vom Staat – wer auch immer ihn regiert. „Da diese disaggregierte Masse homogen und gleichmäßig auf gleichförmige Bereiche verteilt ist, sodaß die politische Arithmetik der Überwachung auf Einheiten gleicher Ordnung angewendet werden kann, haben Zwang und die Handhabung gegenseitigen Mißtrauens einen Multiplikatoreffekt: Cochin bemerkt: ‚Die Macht der Dinge macht jeden Bürger sowohl zum natürlichen Feind als auch zum Beobachter seines Nachbarn.‘“[4] Die Denunziation beginnt zu blühen.

Die Revolutionsmaschine: Endstufe

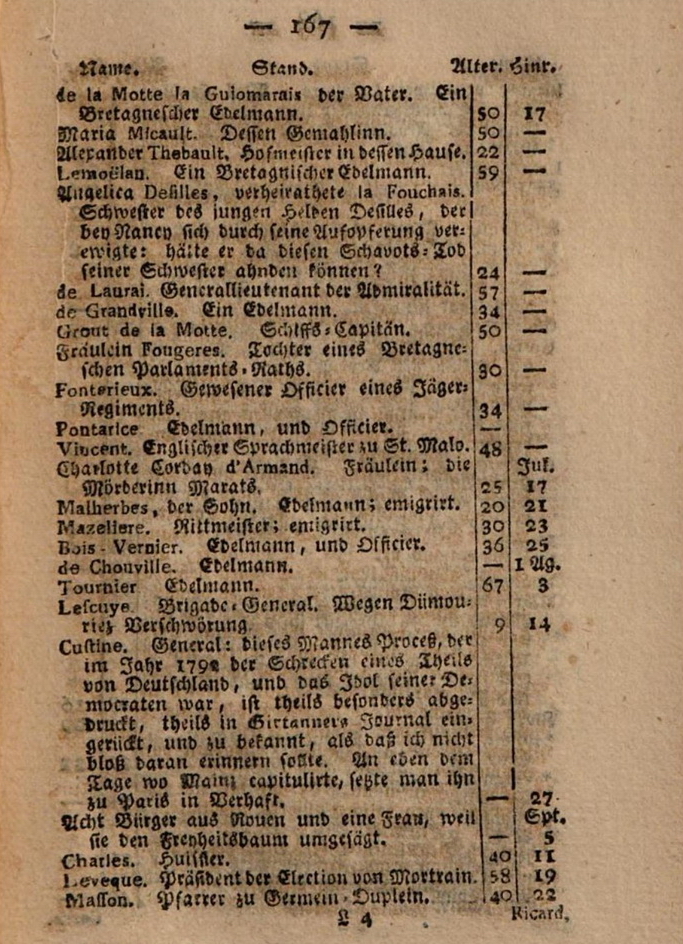

Das bekamen die Franzosen bald zu spüren. Willkürlich wurden Priester, Nonnen, Adlige und Bürger eingesperrt und ermordet.

Das öffentliche Wohl ist die notwendige Fiktion in der Demokratie, wie das göttliche Recht in einem autoritären Regime. […] Und sind nicht alle Mittel recht gegen die Feinde der Prinzipien, wobei man damit beginnt, die Prinzipien beiseite zu lassen? Gibt es eine Gerechtigkeit für die Feinde der Gerechtigkeit?

Augustin Cochin, Die Revolutionsmaschine, S.69.

„Carrier“, schreibt Cochin (S.171), „ist ein Humanist, der für das Menschengeschlecht, für die Tugend, das universale Glück, das Volk an sich etc. köpft, erschießt und ertränkt. Jeder bleibt in seiner Rolle.“

„Im Zuge der Terrorherrschaft der Jakobiner wurden zwischen 1793 und 1794 mindestens 300.000 Menschen verhaftet und 17.000 von ihnen hingerichtet. Schätzungsweise ebenso viele Menschen starben in den Gefängnissen oder wurden ohne Verfahren getötet. Bei diesen Zahlen sind die Toten der Niederschlagung der Aufstände überdies noch nicht einberechnet.“[5] Die KI Grok gab mir die Gesamtzahl der Toten mit 200000 bis 600000 an.[6]

Heute heißt es von „demokratischer“ Seite gern: „Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit!“, und unter dieser Parole gelten unsere grundgesetzliche Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit immer häufiger nicht mehr uneingeschränkt.

Im Namen der (negativen) Freiheit muß jede vermittelnde Instanz zwischen dem Einzelnen und dem Staat zerstört werden. Körperschaften, Körperschaften, Gemeinden und andere Gemeinschaften verlieren ihre alten Rechte, ihre konkreten Freiheiten. Somit triumphiert der Individualismus: Der Bürger steht dem Staat gegenüber, nichts schützt ihn mehr vor dem Kollektiv. Die von den Unternehmen angewandten Sortiermethoden werden immer schärfer und führen zur physischen Eliminierung derjenigen, die Probleme verursachen.

Denis Sureau, PHILITT 24.5.2018.[7]

So schlug die Befreiung der Einzelnen aus ihren alten sozialen Bindungen quasi dialektisch um in ihre völlige Entrechtung. Der jakobinische Wohlfahrtsausschuß wurde zu einem „Gravitationszentrum einer immensen kollektivistischen Administration“ (Cochin S.111).

Indem die Herrschaft „des Volkes“ bloße Fiktion war, herrschten die jakobinischen Anführer umso unumschränkter:

Wenn man von der Ideologie zur Politik übergeht, gelangt man von der philosophischen Gesellschaft in deren inneren Kreis, weil jede demokratische Macht (wo die Macht nicht delegiert wird) eine verborgene Oligarchie aufweist, die im Widerspruch zu ihren Grundsätzen steht und zugleich für ihr Funktionieren unerläßlich ist.

Das eherne Gesetz der Oligarchie besagt nach Robert Michels, daß in jeder Regierungsform nur eine geringe Anzahl die tatsächliche Macht ausübt. Wir sollten uns nicht nur vor den Illusionen der demokratischen Utopie hüten, sondern dürfen froh sein, daß UnsereDemokratie keine Demokratie ist. Sie läßt uns wenigstens noch den Kopf auf unseren Schultern.

[1] Bernard Dumont, Augustin Cochin und der revolutionäre Prozeß, Chronicles Juli 2003.

[2] Die deutsche Erstausgabe von 2020 ist eine gekürzte Fassung der Ausgabe: La Machine révolutionnaire. Œuvres. Textes réunis, présentés et annotés par Denis Sureau. Préface de Patrice Gueniffey. Tallandier, 2018. Ce volume reprend la totalité des œuvres et de la correspondance, à l’exception des Sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne. (1788‑1789), Paris, Champion puis Plon, 1925, deux tomes. Une édition dans la collection de poche Texto de Tallandier est parue en 2022.

[3] Jacques Saint-Pierre, Revolution und Repräsentation , Augustin Cochins Analyse, https://books.openedition.org/puam/174.

[4] Bernard Dumont, Augustin Cochin und der revolutionäre Prozeß, Chronicles Juli 2003, a.a.O.

[5] Verhaftungen und Exekutionen in der Terrorherrschaft der Französischen Revolution. Veröffentlicht von Statista Research Department, 3.1.2024,

[6] Grok: „Es ist schwierig, eine genaue Zahl der Todesopfer der Französischen Revolution (1789–1799) zu nennen, da die Schätzungen variieren und unterschiedliche Kategorien von Todesfällen umfassen (Hinrichtungen, Massaker, Kriege, Hungersnöte). Historiker geben folgende ungefähre Zahlen an:

Hinrichtungen während der Schreckensherrschaft (1793–1794): Etwa 16.000–40.000 Menschen wurden durch die Guillotine oder andere Methoden hingerichtet, darunter politische Gegner, Adlige, Kleriker und vermeintliche „Verräter“. Die bekanntesten Opfer waren König Ludwig XVI. und Königin Marie Antoinette.

Massaker und Repressionen: In Regionen wie der Vendée, wo royalistische Aufstände niedergeschlagen wurden, starben schätzungsweise 100.000–250.000 Menschen, darunter viele Zivilisten, durch Massaker, Erschießungen oder gezielte Vernichtung.

Indirekte Todesfälle: Hungersnöte, Krankheiten und die sozioökonomische Instabilität forderten ebenfalls zahlreiche Opfer, die schwer zu quantifizieren sind.

Revolutionskriege: Die Kriege gegen ausländische Koalitionen und interne Konflikte verursachten Hunderttausende Todesfälle, wobei die Zahlen oft in die Gesamtschätzung einfließen.

Insgesamt schätzen Historiker, dass die Französische Revolution direkt und indirekt 200.000 bis 600.000 Todesopfer forderte, wobei die genaue Zahl stark von der Quelle und den berücksichtigten Kriterien abhängt. Die Schreckensherrschaft allein gilt als besonders blutiger Abschnitt, aber die Gesamtzahl spiegelt die weitreichende Gewalt der gesamten Periode wider.“

[7] Denis Sureau: Augustin Cochin met à nu les rouages de nos régimes dits démocratiques (Augustin Cochin legt die Funktionsweise unserer sogenannten demokratischen Regime offen), PHILITT 24.5.2018.

[8] François Furet, Zu Augustin Cochin, in: Die Revolutionsmaschine, 2018, S. 181 (185).

Biloxi

Danke für diesen, wie gewohnt, ausgezeichneten Essay. Cochins Scharfblick ist frappierend.

–Heute heißt es von „demokratischer“ Seite gern: „Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit!“, und unter dieser Parole gelten unsere grundgesetzliche Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit immer häufiger nicht mehr uneingeschränkt.–

Ja, es kann einem angst und bange werden.

Für Liebhaber des Aphorismus, betr. Stufe 2:

… Oder, um es mit Ecos Zitat von Chesterton zu sagen:

„Wenn die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche.“

Zitiert aus DLF-Artikel „Roman – Chestertons Spiel mit der Erwartungshaltung“

„Wenn der Mensch sich nicht von den Göttern in Zucht nehmen läßt, nehmen ihn die Dämonen in Zucht.“

Nicolás Gómez Dávila

Klaus Kunze

Cochin ist zu unrecht in Deutschland fast unbekannt. Bis in meine Schulzeit dominierte ein verharmlosender, unkritischer Blick auf die französische Revolution, der immer irgendwie Verständnis wie sie weckte. Es ging aber nicht um das harte Los verelendeter Massen, die gegen ihren tyrannischen König opponierten.

Was Cochin nicht hinreichend erkannte: Der „Nihilismus“ der Aufklärung war keiner, denn der Glaube der Jakobiner an „die Vernunft“ und „die Humanität“ war selbst ein manifester metaphysicher Glaube, der freilich mit Cochins Katholizismus konkurrierte. Es kämpfte Metaphysik gegen Metaphysik, nicht Glaube gegen Glaubenslosigkeit,

Die brennende Aktualität Cochins zeigt sich in unzähligen Parallelen der Machtergreifungsstrategien der Jakobiner und ihrer Argumentationsstruktur mit unseren an der Macht befindlichen 1968ern. Wer Cochin gelesen hat, versteht diese noch besser.